创新是发展的动力,是民族复兴的引领,更是科学研究的灵魂。创新是水科精神的第一要旨,也是一代代水科人不懈的追求。新时代的水科人,正奋力在祖国的山川河流、广袤大地上书写论文,以务实的科研精神、点滴的努力付出,不断践行着创新的精神和要义。青年是最具有创新精神的群体,在他们身上时刻迸发着鲜活的思想和灵动的创意,同时也有着坚忍的毅力和持之的追求。专题推出“水科创新故事会”,将我们身边来自科研一线的真实故事讲述给大家,分享水科人科研创新的点点滴滴。

当前我国新老水问题复杂交织,其中水生态环境问题尤为突出。2018年10月18日,鄂竟平部长在我院组建60周年大会上的重要讲话中指出,“推进新时代水利改革发展,必须加快转变我国的治水思路,把握节水这一前提,处理好水与经济社会发展、水与生态系统中其它要素、政府与市场等三个关系。”其中,处理好水与生态系统中其它要素的关系,即统筹考虑治水和治山、治林、治田、治湖以及治草。

我院有这样一支团队,他们紧密围绕水生态损害和水环境污染问题,牢固树立山水林田湖是一个生命共同体的理念,跟踪鄱阳湖、洱海、三峡水库、潘大水库等大型湖库,持续开展了近十年的研究。他们是由水环境研究所刘晓波教高带领的“重大水利工程水生态安全保障及调控技术研究”创新团队。

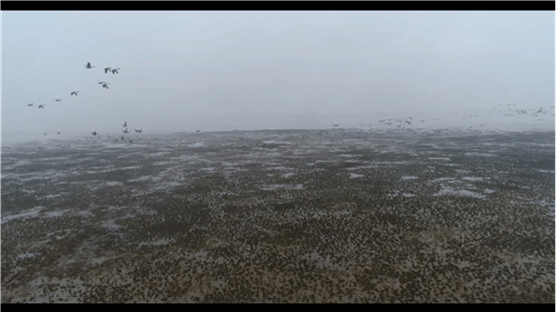

在鄱阳湖康山大堤开展候鸟栖息地调查

鄱阳湖,“高水是湖、低水似河”,三面环山、一口入江,形成了独有的江湖复合生态系统,是中国首批认定的国际重要湿地,是践行“山水林田湖草”系统治理的原型试验场,更是推进长江大保护的重要阵地。

近年来,受气候变化和人类活动影响,鄱阳湖秋冬季枯水期提前,枯水位降低,枯水历时延长,越冬候鸟觅食栖息生境出现了明显的退化征兆。如何保护和修复鄱阳湖生态系统,一直是多方关注的热点。什么是鄱阳湖适宜的生态水位、如何调控,成为这支创新团队的研究方向。

“鄱湖鸟,知多少,飞时遮尽云和月,落时不见湖边草”

找 寻

2018年1月下旬的一个清晨,鄱阳湖西南部的五星垦殖农场。“唳------”,一阵阵清脆、响亮的鹤鸣声传入耳畔,团队成员不由得兴奋起来。循声望去,只见三五成群的白鹤在农场藕塘中觅食、栖息,数量足有上百只!大家头一天在鄱阳湖国家级保护区遍寻白鹤却一无所获的郁闷心情,瞬间烟消云散。

在鄱阳湖越冬的白鹤

白鹤,又称西伯利亚鹤,国家一级保护动物,IUCN(世界自然保护联盟)确定的珍稀濒危物种,目前地球仅存3000多只。鄱阳湖独特的水文情势孕育出地球上规模最大、生境最佳的白鹤越冬场,承载了近95%的白鹤全球种群数量。

白鹤在哪里聚集?吃什么?对生境和相应的水文过程有什么要求?“找寻”揭开了团队研究工作的序幕。

搭 建

传统生态学研究,往往从某一动植物个体出发,逐渐上升到“种群-群落-景观-生态系统”,形成“自下而上”的研究范式,却难以在湖泊生态系统尺度形成整体认识。传统“水利学科”研究模式,虽能够从流域尺度“自上而下”认识湖泊,却仍难以在局域尺度阐明生态学机理。

只有推动学科交叉,真正建立“水文过程-生态系统”的响应关系,才能为鄱阳湖保护提供系统解决方案。为此,水环境研究所整合了水利工程、生态学、环境科学与工程三大一级学科,吸纳了水文学、水力学、地理学、环境科学、水生动植物学等专业方向的中青年技术骨干,组成了一支充满活力的创新团队。

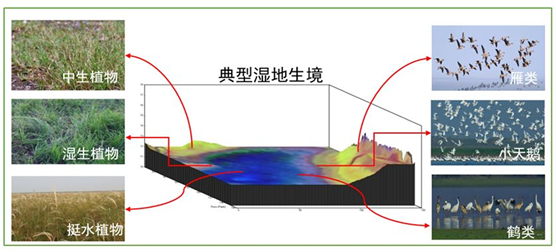

台子搭好了,该如何唱好学科交叉这台戏?经过长时间的思索,团队形成了这样的研究思路:以“水”、“草”、“鱼”、“鸟”为要素,紧扣“水-草-鱼-鸟”关系主线,让不同研究方向的成员各司其职,形成合力,“分区、分类、分时”识别问题,研究对策。

越冬候鸟典型栖息生境

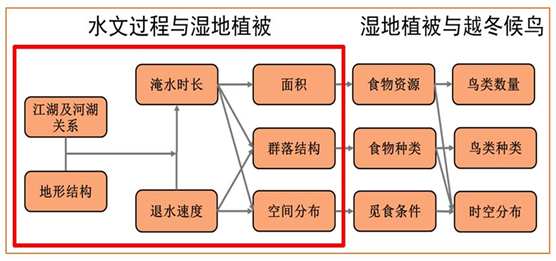

把握住这一点,团队发挥专业优势,结合水动力水质数学模型、遥感和地理信息系统、野外调研等多种手段,将湿地植被的生长过程纳入进来,在不同尺度上揭示“水文过程-植被生长-白鹤觅食栖息”的科学规律。同理,鱼类、底栖动物、江豚等其他生态要素对水文、水动力和水质条件的响应关系,也可逐一揭示,从而搞清各类要素的“水需求”,找准鄱阳湖的生态水位。

毫无疑问,这是长期、曲折、艰苦的过程。时至今日,许多认知仍在不断更新,而在探索的道路上,凝结了每位团队成员的努力和汗水。

刘晓波教高在计划野外调查路线

锻 造

为了获取第一手数据,团队需深入鄱阳湖开展长期定位观测。秋末冬初,水位低枯,无法行船,植被调查只能依靠步行,而当地淤泥中布满了吸血虫。面对这样的环境,队员们往往穿上胶鞋,毫无顾忌地踩进泥泞里。

有一次在走完5公里的植被样带后,队员韩祯发现他的防水胶鞋已经开裂,双脚在疫水中浸泡了三个多小时,为了完成样本调查,他坚持干完所有工作,才在队友的催促下,去江西省寄生虫病防治研究所进行血液筛查、服用药物。没有对科学的热情和吃苦耐劳的精神,不会如此专注,不顾危险。

湿地植被样方调查

野外工作不仅要克服传染病风险,“行路难”也是家常便饭。候鸟自然保护区内道路泥泞,车子时常会陷入沼泽泥滩中。2018年冬,赣鄱大地风雪交加,科考途中,面包车陷入淤泥,动弹不得。保护区内人迹罕至,帮手难寻,大家就地收集石块、木头和干草,分工协作,喊着整齐划一的口号,铺路的铺路,推车的推车,用近两个小时,才将车从泥泞中推出来。搞科研工作仅靠脑力是不行的,还得具备体力来应对这种野外工作的“小事故”。

团队合力推车

据统计,近10年来,研究团队平均每年开展全湖调查1次,国际重要湿地、国家级保护区专项调查3-4次。年均步行里程破千,累积鉴定湿地植被群落近100种,识别候鸟栖息地30余处,积累了丰富的数据资料。

攻 坚

团队成员以年均不到40岁的青年为主,而王世岩、张士杰、杜彦良三位教高,当属团队中的“老青年”。前两位时常被团队里的“小青年”亲切的称为“老王”和“老张”。他们常说:“我们水利人要上知天文,下知地理”。

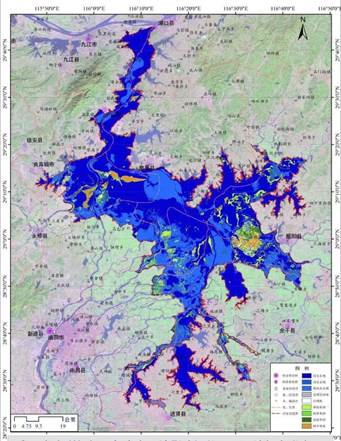

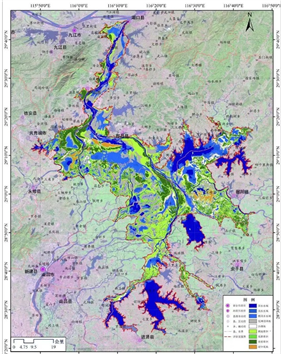

为了更加科学系统的认知鄱阳湖,这边的老张分析了时间跨度长达60年,涉及站点超过15个的逐日水文数据,从“地面”深入剖析鄱阳湖涨退丰枯的水文节律和江湖关系;那边的老王处理了200余景卫星遥感影像,绘制了100余幅空间图像,从“天空”精准俯视鄱阳湖景观格局的年际年内变化。

▲June 23, 2016

▼Dec.16, 2016

鄱阳湖湿地景观分类遥感解译图

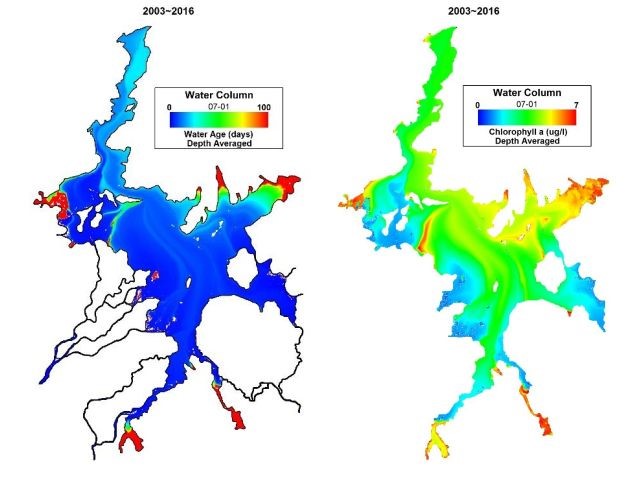

作为团队里唯一的女专家,杜彦良教高是湖泊水环境模型的行家里手。为搞清楚鄱阳湖的“前世”“今生”和“来世”,她通过数值模拟分析了2003年前后鄱阳湖水情、水质变化,并且结合江湖关系演变,预测了2030年鄱阳湖水文情势,为分析生态系统演变奠定了坚实基础。

鄱阳湖水动力条件及叶绿素浓度

在老将们的帮扶下,团队里“小青年”们也冲劲十足,他们瞄准总磷、叶绿素等关键水质指标,研究水文情势变化下的水质响应;深入挖掘鄱阳湖水文过程对植被地下种子库赋存机理的影响,拓展了研究的广度和时间尺度。

同步开展野外调查和数值模拟

收 获

日积跬步,而至千里。创新团队立足流域水文过程,初步建立了“水文-植被-越冬候鸟”、“水文-水动力-生境-鱼/江豚”的响应关系,并结合长江与鄱阳湖之间的“江湖关系”,预测了2030年鄱阳湖演替趋势,深入浅出、科学客观的回答了鄱阳湖生态系统的“前世今生”,及其演变趋势。

鄱阳湖湿地“水文-植被-候鸟”的耦合关系

以科学为依据,团队技术骨干先后为水利部、生态环境部、江西省水利厅、省生态环境厅、省鄱阳湖水利枢纽建设办公室等管理部门,撰写报告和材料50余份,为经济发展和生态保护提供了有力的技术支撑。

近年来,团队申请、承担了多个重大科研项目。有中科院院士咨询项目“协调江湖关系、促进长江中游绿色生态廊道建设”,有国家重点研发计划“鄱阳湖及五河生态水利特征因子研究”,有国家自然科学基金重点基金“鄱阳湖水文水动力过程与生态演替相互作用”,有生态环境部“长江生态环境保护修复驻点九江市跟踪研究”,还为多个重大水利工程的生态环境影响提供咨询。

团队开展各类课题研究

展 望

当被问及如何体现水利系统科研团队的优势及创新之处时,刘晓波这样说:“水是湖库生态系统形成、发育和演化的根本驱动,揭示这样一个复杂系统中水文、水质、水生态的协同响应关系,必须紧紧依托团队中的学科交叉聚成合力,在充分识别机理的基础上开展调控,保障水生态安全。

接下来,研究团队将以更高标准、更大力度、更实措施,在野外定位观测、受控试验、模拟分析方面做好工作,实时、动态掌握水情变化下生态系统响应规律,力争为补齐水利工程在生态修复方面的短板贡献智力。”

科研的道路充满艰难险阻,而应用基础研究更加辛苦和枯燥。“重大水利工程水生态安全保障及调控技术研究”创新团队的队员们,耐得住寂寞,沉得下心。他们扎根在鄱阳湖畔,他们锚定在水库岸边,日复一日做实验、测数据,一步一个脚印,朝着永葆湖库健康的目标奋勇前进!

水环境所供稿 院办公室整理

技术支持:院“重大水利工程水生态安全保障及调控技术研究”创新团队