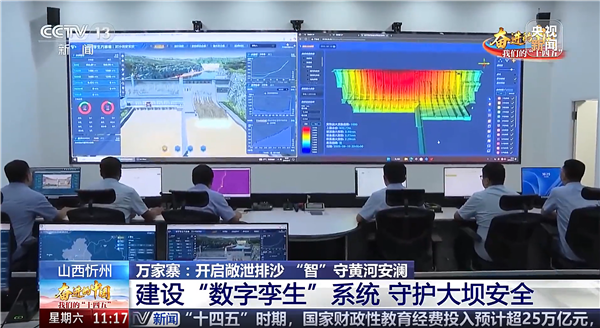

近期,央视新闻频道对万家寨水利枢纽2025年度排沙作业开展情况及数字孪生系统应用成效进行了专题报道。报道指出,通过连续多年科学调水调沙,万家寨库区泥沙淤积得到有效控制,新增有效库容近1.6亿立方米,切实保障了黄河安澜与生态良性循环。在本次调水调沙过程中,数字孪生技术得到全面应用,万家寨大坝安全分析预警系统全程实时跟踪仿真大坝结构性态,全方位监控大坝安全,切实助力工程智能运行调度。

黄河万家寨水利枢纽,作为黄河中游治理开发的关键性骨干工程,自1998年投运以来,始终在供水发电、防洪防凌、调水调沙及生态改善等方面持续发挥重要综合效益。然而,随着运行年限的增加,大坝安全监测与风险预控面临新的挑战:内部监测仪器损坏后更换难度大,难以保障数据连续性;坝基层间剪切带作为关键风险点,需长期开展重点跟踪监测;缺乏系统的全坝耦合仿真模型,难以精准分析工程整体结构性态;极端工况下的预演手段不足,对突发风险的预判能力有待提升。这些问题近年来已日益凸显,成为影响工程长期安全运行的关键因素。

针对上述挑战,万家寨水利枢纽有限公司主动破局,以数字孪生建设为核心抓手,坚持“需求牵引、应用至上”,联合中国水利水电科学研究院等单位,协同开展关键技术攻关,成功研发并落地“数字孪生万家寨大坝安全分析预警系统”,实现大坝安全管理从“人防”到“技防”、从“点状监测”到“全域感知”的跨越提升。

该系统在核心技术层面实现六大突破性进展,具体如下:

一、建模效率革新:依托中国水利水电科学研究院研发的“BIM→CAE”模型高效转换、三维复杂块体切割构形以及非协调网格粘结核心算法,构建了涵盖地形地质、坝体结构与基础处理的大坝三维高分辨率有限元网格模型。模型单元总数达752万,较传统建模方式效率提升70%以上,大幅缩短前期建模周期。

二、仿真速度跃升:依托中国水利水电科学研究院自主研发的混凝土坝结构分析模型SkySaPTiS,创新研发大坝结构性态实时仿真引擎。其计算性能较国内同类商业软件提升了两个数量级,单工况分析耗时由6~7小时缩短至0.5小时,成功实现每日结构性态跟踪仿真与极端工况快速预演。

三、监测范围拓展:在仪器监控之外,通过全坝、全过程、全要素有限元仿真,实现对大坝温度、变形、应力、渗流等多物理场的数字化实时监控,有效替代损坏监测仪器,覆盖护坦、抗剪平硐、剪切带等关键部位。

四、场景交互升级:基于UE图形引擎搭建大坝透视仿真场景,整合接入四类监测项目27种仪器,共900余测点,实现设备运行状态、安全报警信息与监测数据的实时交互管理,让大坝运行状态“可视化、可追溯”。

五、评价机制优化:建立融合层次分析法的大坝安全综合评价体系与分级预警发布机制,推动大坝安全判断由“单点判别”迈向“整体量化评估”,评估周期从“天”级缩短至“分钟”级,大幅提升风险响应速度。

六、决策支撑强化:构建“监测—仿真”深度耦合的预报预演功能,可支持防洪调度、排沙减载、水位骤降等特殊工况的事前模拟推演与事后复盘分析,为工程精准调度决策提供坚实的科学支撑。

该系统全部核心模型与软件实现自主可控,具备优异的移植性与可扩展性。相关技术不仅在万家寨水利枢纽成功应用,目前还在三峡、葛洲坝、镜岭、东庄、索风营、鲁地拉等工程进行推广应用,除混凝土坝外,南水北调中线、海河防潮闸等引调水工程、水闸工程也有成功应用的案例。

数字孪生万家寨的建设实践,是信息技术与水利工程深度融合的典范,不仅显著提升了万家寨水利枢纽的安全监控精度与调度决策效率,也为我国水利行业数字化、智能化转型提供了可复制、可推广的宝贵经验。