党委办公室 殷人琦

看着与儿子一样大的年轻人源源不断地充实到水科院的各个岗位上,看着一张张朝气蓬勃、踌躇满志的脸庞活跃在水科院的各种舞台上,我常常想起我的年轻时代——当年,我曾是一个兵。

我的梦开始的地方是在山西吉县的大山里,黄河的壶口边。那时到吉县,要从临汾坐整整一天的汽车。一路上悬崖峭壁、沟壑纵横。放眼望去,贫瘠的吕梁山脉,天是灰的,山是秃的,路是黑的;而我的感觉,车是转的,头是晕的,身是僵的,心是凉的!最有活力的是胃,从进山就不歇着,翻江倒海,把胆汁都要吐出来了!原来的女学生,现在的女新兵,都趴在卡车两边的车帮上尽情地吐。那滋味,刻骨铭心!

那时候,壶口不是什么有名的风景区,也就是一个瀑布,我们都以为叫“虎口”,咆哮的黄河到这里是要吃人的!部队住在旁边,地名叫七狼窝。

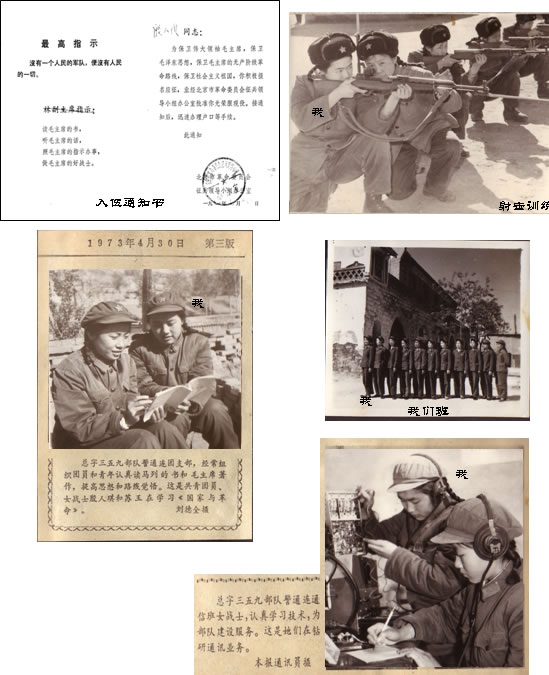

在七十年代初,能当上兵,穿上绿军装,戴上一颗红星(帽徽)和两面红旗(领章),那真是一代青年梦寐以求的事情啊!

我们的部队是第一年招女兵,没有女式军装,女兵都是先穿男式战士服。我穿男式3号衣、4号鞋。到1974年,部队改军服,我们女兵改戴无沿帽、穿裙服,才逐渐地女性化了。但鞋子还是穿大头皮棉鞋、老头布鞋和解放鞋。在山西吉县,我们最初被老百姓的娃娃们称作“女解放军叔叔”。

我当兵时干的工作是电话兵,主要是总机值班,兼做单机维修及近距离的线路维护。

那时电话线从总机房引出后,有通过房顶固定的,有通过墙上固定的,但大部分是架在电线杆上的。我从小就恐高,三层楼的阳台都不敢去,总觉得一上去就要往下掉,心慌,由于这个原因,我特别怕爬电线杆。谁知“越怕有鬼越有鬼”,当兵后第一次去查线,是我和女兵小于去的,她的年龄比我小,个头比我矮,我不敢让她上电线杆,只好硬着头皮自己上。那时的电线杆是沙篙外面涂一层沥青,我先把脚扣扣在电线杆上,再把脚塞进脚扣里,两脚交替向上爬。电线杆不够标准,比常规偏细,越往上爬杆越晃,要断了似的。我心里想着毛主席的那句著名的诗词“乱云飞渡仍从容”,尽管如此,可还是很恐惧! “最高指示”也控制不住我浑身打哆嗦,好不容易爬到杆顶,系好安全带准备接线,就听到下面小于喊:“你下来吧,下来吧,我来!”我哆嗦着说不出话来,咬着牙把电话线接好了,连自己都不知道怎么下来的。下来以后,我待了好半天才问小于:你喊我下来干什么?她大笑不已,说:你在上面腿哆嗦的把电线杆子都快摇倒了,我不怕,换你下来呀!我听了以后,用现在时髦的话说,就是一个字“晕”!早知道应该让她上,这个“小矿工”(她的外号)根本就没有领我的情,我要是从电线杆子上掉下来真是比窦娥还冤啊!

当兵的那些日子,一半时间是在劳动,也练就了我强健的体魄。在部队搬砖,是背在背上,我能背14块以上;在部队挑水浇地,两只大号铁皮桶,挑在肩上,上坡下沟,一干就是一天。一次,我们连队整理货场,搬运隧道运渣车用的钢轨,钢轨一根很长很沉,我们全排每两人一组,由排长和另一个战士把一根钢轨抬起,放在两人的肩上,就这样,我们一趟趟地往返于货场两端。我从上午就觉得体力不支,浑身不舒服,到了下午,腿就像灌了铅,全然没了力气。接近下工的时候,我实在是撑不住了,浑身一点劲儿都没有!排长他们刚把钢轨放在我肩上时,我就情不自禁往地上坐,心里特别难受。当时眼泪在眼眶里直打转,我是强忍着不让眼泪掉出来。排长和班里的战友都关心我,让我歇会儿。终于熬到下工的哨声响了,我随着整齐的队伍和嘹亮的军歌声回到了连队。回到连队后,我找卫生员测量体温,已经是三十九度六,他给我开了退烧药并且安排了病号饭。战友们让我回宿舍,她们吃完饭后等炊事班做好了就给我把病号饭打回来。虽然病了,但干了一天活儿,我还是感觉特别饿,我翘首等待着“美味佳肴”!等战友们给我把大半盆(搪瓷盆)面条端回来时,我狼吞虎咽地一口气就吃掉了一大半!当我一抹嘴抬起头,看到了战友们那一双双企盼的眼神,刹那间,我好愧疚啊!大家除了生病平时都吃不到面条,尽管面条里没有肉和蛋,可面条在出锅时放了猪油和葱花,香气四溢!闻一下都“美”半天,谁都想尝尝。即使已经吃饱了饭,那也能再吃一大碗,可我给她们留得太少了!那时,病号饭是很神奇的,治病的威力比药大,我吃了病号饭和药,第二天,又精神抖擞地出现在紧张忙碌的工地上了。

部队每年冬季都进行野营拉练,以连为单位,全师出动。我们连是警通连,是司令部的直属连队,担负着司令部的警卫、通讯任务。白天背着背包和7.7斤重的56式半自动步枪,双脚打满了血泡,一瘸一拐地坚持行军。天黑到达宿营地,为保障部队的联络畅通,我们还要架线,安装电话总机和单机。一天,我们重走毛主席当年东征的路,从早上起就在山脊上、山坳中的荆棘树丛中钻来钻去,一直到太阳西斜也不吃饭,后来才听说是大部队迷路了。我们实在是又饿又渴又累。虽然每人身上都背着水壶,但为了省劲儿,水壶里不灌水,背着是个摆设。我们只能抓点树上地上没有被弄脏的冰雪吃。可饿的问题没有解决,我们就想吃树上结的黄果子,但连长不让吃,怕中毒。我们女兵顾不得那么多了,班长先尝尝,很酸,但可以吃,我们就开始折断我们头顶上那些挂着冰碴的黄果子树枝,拿着树杈把冰碴果子直接送到嘴里,酸酸的、凉凉的,还是很能安慰嘴和胃的!我们在漫山遍野的黄果子树中一边走,一边吃,大家再互相说话时,发现彼此的手和脸都被黄果子染花了,黄果子碰哪儿哪儿黄,一时间队伍气氛活跃起来,全然忘了一天行军滴水未进的苦和累了。这种黄果子,直到21世纪我们战友聚会还在想念它,班长告诉我们,黄果子学名叫“沙棘”。用现在流行的话说:哇塞!真让人感叹!当年“有毒”的黄果子,如今成了包治百病、延年益寿的“仙果”了!

打“坦克”是七十年代初一种特殊的军事训练项目,是针对当时“苏修”要趁冰冻季节从乌苏里江上侵犯我国领土而进行的战备演练。我们在山里,坦克开不进来,只好用大型拖拉机代替。那个庞然大物,人一到它跟前就显得很渺小。训练的时候是单兵教练,全排站好队列,战士一个一个地向前冲。我们背着56式半自动步枪,端着“炸药包”,从“坦克”的前侧方,跑到“坦克”前把“炸药包”挂在“坦克”的“薄弱部位”。为防备“炸药包”爆炸后伤及自己,同时还要防备“坦克”炸毁后,“敌人”逃出“坦克”负隅顽抗,按照规定动作,要迅速向坦克行进的相反方向跑出,边跑边将右手握住背在身后的步枪枪托,从右往左扬臂绕过头顶摘下,在离坦克10米左右的地方左腿前弓,左手、左膝、左肘、身体左侧迅速着地侧卧,右手持枪向前方送出,左手接握枪的下护木,全身伏地,成无依托射击状。这种动作我们练了一周,浑身摔得青一块紫一块,碰哪儿哪儿疼!每天训练回来,腿抬不起来、蹲不下去,连床都上不去。

这其中,还有一段让我惊心动魄的“插曲”:一次训练,我们班的一个女兵跑得过急,加之野外山地坑洼不平,她一下子就跌倒在了“坦克”前!“哎呀!”“快停下!”我们全排人都失声惊叫!但那庞然大物浑然不觉,依旧轰隆隆地向前推进。完了!她的两条腿要被履带碾掉了!这大概是当时所有在场人的直觉。万幸的是,她很机灵,在性命攸关的时刻,她把身子一转,把两条腿顺成了与“坦克”同方向,从履带下逃了出来!瞬时,我们忘记了纪律,蜂拥上前,抱住了从“坦克”下幸存的战友,泪水,从我的眼里默默地流了出来,“此时无声胜有声”,我从心眼里为这位战友的“侥幸”而高兴。

当兵的头两年最让我难过的是想家。有个电视剧叫《嫂子》,那里面的片尾曲写得很感人:“风雨的夜,你拉着我的手,你说有路没路都得朝前走;伤心的事,九千九百九十九,你说不必泪流满面去回首……”短短的几行字,就足以向我们说明“嫂子”的坚强性格。“文革”时,我父亲曾被关进“牛棚”,那时候,只有我母亲带着我艰难地生活。我和母亲受人歧视,就像是在风雨的夜里,饱受着无路可走的困惑和迷茫。我母亲那时候是我唯一的寄托和希望,她常常安慰我说:“你父亲没有问题,我最了解他。”母亲对我的爱,无私而伟大,就像是在风雨的夜里拉着我的手,有路没路都在朝前走。所以当兵后我常常想家,我想我的父亲,更想我的母亲。我想我的母亲不是想她做的可口的饭菜,而是贪恋她那坚强的母爱……

别梦依稀晋河边,三十九年竟似白驹过隙弹指一挥间!当兵的历史虽然短暂,但那是青春的记忆,那是人生的历练,那是梦想的起点,那是一生极为宝贵的财富。每当我回想起我的军旅生涯,都会想到我那些战友们的鲜活形象,他们为国流泪,为国流血,给吕梁山带来了“春满人间色,日照大旗红”的壮丽景象!