(1958.6-2000.12)

中国水利水电科学研究院是我国最早建立的面向全国的水利水电综合科研机构,司局级单位,成立于1958年,由中国科学院水工研究室,水利部北京水利科学研究院和电力工业部水电科学研究院三单位合并而成,原名水利水电科学研究院 。1969年解散,1978年恢复重建,1994年更名为中国水利水电科学研究院。总占地面积27万平方米,拥有各类专业和综合试验室32座,重要仪器设备120台套。截止到2000年底全院共有职工1100人,其中高级工程师330人,工程师297人。现有中国科学院院士2人,中国工程院院士2人。

科研方向主要为:

(1)水资源评价、论证、保护、规划编制及水资源管理信息服务;水文研究、监测、预报及水文信息管理;水文人才培训及水文科技咨询与有偿服务。

(2)环境质量监测、污染源监测、环境监测科研;水土流失监测、水土保持项目管理。

(3)水灾害成因及减灾技术研究。

(4)遥感观测研究、遥感观测数据接收与处理、遥感观测图像图片信息与数据服务。

(5)计算机软件研制及数据处理,科研仪器研制与生产。

(6)力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、农业工程、环境科学与工程、地质工程研究。

(7)农村水电人员培训与科技服务、农村水电发展研究。

(8)水利水电工程监理、工程咨询、工程技术服务及工程承包。

(9)水利工程标准规范编制、专业人员培训、水利市场开发与中介服务。

(10)水利史研究。

经过42年的发展,中国水利水电科学研究院已成为全国水利水电科学研究和技术开发的中心,培养了硕士研究生360人,博士研究生43人,博士后22人。承担国家科技攻关项目56项,国家科学基金项目49项。有53项科研成果获得国家奖,314项获得部级奖。解决了水利水电建设中许多关键性和带普遍性的重大科学技术问题,为我国水利水电建设及科研事业的发展做出了显著的贡献,在国内外同行中享有较高的声誉。

按照历史发展进程,中国水利水电科学研究院可划分为两大发展阶段。第一阶段:水利水电科学研究院时期(1958.6-1994.9)。第二阶段:中国水利水电科学研究院时期(1994.9-2000.12)。

一、水利水电科学研究院时期(1958.6-1994.9)

建国初期,洪涝灾害严重威胁着工农业生产的发展,水利水电科学研究机构处于分散的重复建设之中,国务院规划委员会决定合并性质相同、内容相近的研究机构,形成一个具有权威性的水利水电科研中心,解决水利水电建设中关键的重大的技术问题,于是水利水电科学研究院诞生了。水利水电科学研究院从1958年组建到1968年文革初期,历经10年创业艰辛,奠定了本院各专业发展的基础。从1969年到1978年初,水利水电科学研究院经历了10年离散时期,85%的人员被下放,机构被撤销。根据水利电力部文件([78]水电水科字第6号)水利水电科学研究院于1978年4月恢复重建。1984年9月水利电力部批准我院为科技体制改革试点单位,在全院开始了由国家事业费开支变为有偿合同制和科学基金制的改革。从1984年12月到1994年9月,水利水电科学研究院经历了由计划经济逐步过渡到市场经济的改革发展时期。

水利水电科学研究院自1958年6月成立至1994年9月更名,长达36年的发展进程中,经历了四个时段:(一)组建和初步发展时段(1958.6-1968.12)。(二)解散停滞时段(1969.1-1978.3)。(三)恢复重建时段(1978.4-1984.12)。(四)改革发展时段(1984.12-1994.9)。

(一)、组建和初步发展时段(1958.6-1968.12)

中国科学院水工研究室是中国科学院与清华大学于1955年合作筹建的,内设泥沙、水力学、水工三个研究组。北京水利科学研究院成立于1956年,是水利部领导的水利科学研究机构,设有水文、泥沙、水工、土工、结构材料、土壤改良、水利史、仪器研究及实验工厂9个业务部门。电力部水电科学研究院是1956年成立的试验研究机构,下设水工、土工、建筑材料、结构及电器5个专业室。1957年国务院规划委员会决定将性质相同、内容相近的三单位合并,形成一个具有权威性的水利水电科研中心。合并分两步进行,首先中国科学院水工研究室与水利部北京水利科学研究院于1957年12月合并,然后又与电力工业部水电科学研究院于1958年6月合并,名称为中国科学院、水利电力部水利科学研究院(文件:中国科学院[58]院厅秘字第234号、水利电力部[58]水电厅秘字第185号),院部设在北京西郊车公庄西路20号(原景王坟)。三单位合并后的水利科学研究院已成为综合性的水利水电科学研究机构,其中一部分任务是水电站建设和电站自动化方面的研究工作,为了更全面地反映本院的工作内容,于1959年6月更名为中国科学院、水利电力部水利水电科学研究院(水利科学研究院文件:[59]院办秘字第798号)。

水利水电科学研究院从组建到初步发展的10年中,总结了我国人民在华北平原地区治水斗争的丰富经验,提出了河网化的规划标准、技术措施。编制了各地区的水文图册和中国水文图集。提出了防止土壤次生盐碱化的一系列研究成果。

主管单位:中国科学院、水利电力部。

院领导:

水利水电科学研究院合并成立后,由黄文熙、张子林、张任、谢家泽、杨家德、李叔明七人组成了临时院务委员会。

1960年6月,水利电力部(60)水电干管字第49号文件,任命张子林为院长,黄文熙、苏一凡、谢家泽、覃修典为副院长。1962年6月,水利电力部(62)水电干行字第55号文件,任命于忠为副院长。张子林为党组书记,于忠为副书记。

1963年10月,水利电力部(63)水电干行字第212号文件,调副院长苏一凡到中央监委驻水电部监察组工作。1964年3月水利电力部(64)水电干行字第99号文件,免去苏一凡水利水电科学研究院副院长职务。

1964年11月至1965年5月张子林院长参加“四清”工作,水利电力部(64)水电干行字第375号文件,决定张子林同志参加“四清”工作期间,院长职务由黄文熙同志代理。历届领导人员任免情况见表1。

组织机构:

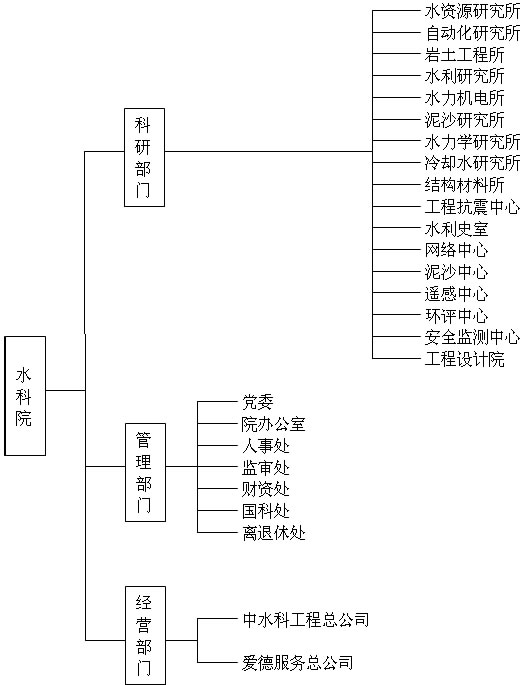

建院时设有8个研究所(室):水文研究所、河渠研究所、水工研究所、土工研究所、结构材料研究所、水力机电研究所、灌溉研究所、水利史研究室。1个仪器研究工厂。职能部门为:技术处和办公室。1958年组织机构见图1。1964年为了加强管理设立了计划处和行政处。

人员结构:

1958年底人员总数为1067人。其中研究人员691人,服务人员45人,技术工人162人,学徒工人169人。后来进行了精简,1962年确定全院人员编制800人。其中研究人员469人,科学研究辅助人员200人,行政管理人员131人。

主要职能:

配合国家建设需要,进行水利水电建设中带有关键性及普遍性的重大科学技术问题的研究。协助全国各省区和地方研究机构及全国大型水利水电建设工地进行研究工作和技术指导。对群众在水利水电建设中的创造进行科学总结。参加大型和重要水利水电工程的设计、施工方面重大科学技术问题的审查和检查工作。

(二)、解散停滞时段(1969.1-1978.3)

从1969年到1978年初,水利水电科学研究院经历了10年离散时期。85%的人员被下放,机构被撤销,仪器设备被破坏,房屋被挤占,使60年代中期已经接近国际先进水平的科研工作中断。

1968年10月,水利电力部军事管制委员会(68)水电军字第98号文件,批准成立了水利水电科学研究院革命委员会。1969年本院科研人员开始陆续下放。采取先下放队伍,后撤销现行的管理机构的做法。到1971年大部分职工已下放有关省、市和基层单位,水利水电科学研究院被撤销,院印章封存上交(水利电力部文件:[71]水电综字第105号)。

1975年在部科学研究所的基础上,设置了水利电力部科学研究院。水利电力部(75)水电党字第47号文件决定:逯昆玉、白凡、齐洪基、李维质、周万君、梁子端、蒋如琴等同志组成院党的核心小组,逯昆玉同志为组长,白凡、齐洪基同志为副组长。逯昆玉、白凡、齐洪基、李维质、周万君同志为院行政负责人。

水利电力部科学研究院是部的科研组织管理机构,负责组织管理水利电力部科学研究工作。内设6个部门:政治部、办公室、水利水电科研处、电力科研处、财务供应处、行政处。人员编制220人。

1975年12月,为了充分发挥水利水电工程的效益,确保全国重要水库及主要河道防汛的安全,水利电力部科学研究院(75)院办字第3号文件决定成立水利电力部水利调度研究所。

水利调度研究所是水利电力部科学研究院在京直属单位,共有318人。主要任务是:掌握全国重要水库和主要河道的水情资料和水利工程情况,建立水情、河道和工程档案;研究暴雨洪水预报方法,进行水文预报,发布水情公报和雨量图;核编各地重点水库的防洪兴利调度方案;调查研究水库、河道运行中的经验教训;研究水工建筑物的抗震加固措施等。所内设有调度研究室、泄洪研究室、坝工研究室、抗震防护研究室、水轮机与冷却水研究室、实验工厂。

(三)、恢复重建时段(1978.4-1984.12)

在全国科学大会精神鼓舞下,根据水利电力部(78)水电水科字第6号文件,水利水电科学研究院于1978年4月恢复重建。恢复重建工作是在原水利调度所的基础上进行的。首先集中力量抓了科技人员的调配工作,1978年调进科技干部192名,到1979年底全院职工总数达1026人。同时把试验室和仪器设备的整修做为重点,在购进新仪器设备时,也注意组织力量进行研制。全院人员发扬了自力更生、艰苦奋斗的精神,本着边筹建、边整顿、边科研的方针,1978年当年就出了一批科研成果,到1984年12月已建起11个研究所(室)、3个中心、1个工厂,人员达到1462人,新建办公室、试验室14000平米,建立健全了各种规章制度,保证科研工作顺利进行。这一时期主要承担《1978-1985年全国技术科学发展规划纲要》中有关水利水电的重点项目,及《1978-1985年水利电力部水利水电科学技术发展规划纲要》中重点项目的研究任务。

主管单位:中国科学院、水利部、电力部。

院领导:

1、1978年5月至1982年7月

1978年5月,水电部(78)水电党字第30号文件,任命鲁平为党组书记,张光斗为院长、党组副书记,于忠为党组副书记、副院长,覃修典、李纬质、田孝忠、沈崇刚为党组成员、副院长,谢家泽为副院长。1979年3月任命陈椿庭为副院长。

2、1982年8月至1984年12月

1983年10月,中华人民共和国国务院第03738号任命书,任命林秉南为院长。于忠为党组书记、副院长,张泽祯为党组副书记、副院长,娄溥礼、沈崇刚为副院长。1984年9月,中共水电部(84)水电党字第143号文件,任命杨德晔为副院长、党组成员。

组织机构:

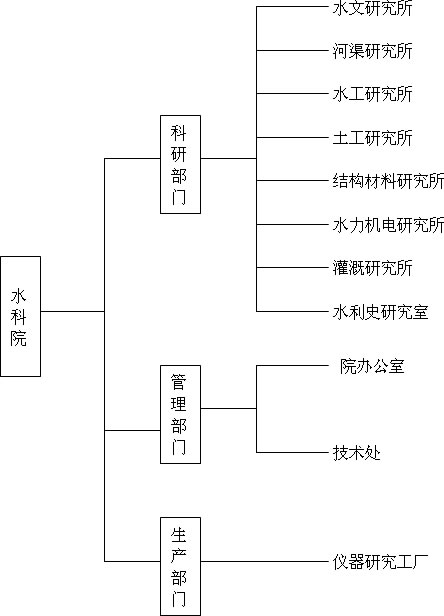

1978年12月建立了水利研究所、水力机电研究所、泥沙研究所、水力学-冷却水研究所、抗震防护研究所、结构材料研究所、自动化研究所、岩石土工研究所、仪器工厂、政治部、办公室、科研业务处。1978年组织机构见图2。1980年1月建立了冷却水研究所、水资源研究所。1980年12月成立了人事教育处。1982年12月建立了计算中心。1983年1月建立了财供处、行政处。1983年9月建立了劳动服务公司。1984年7月建立了国际泥沙培训中心。1984年8月建立了水质试验研究中心。1984年10月建立了基建办公室。1984年12月水利史研究室从科研业务处划出由院直接领导。截止到1984年底水利水电科学研究院设有14个研究部门, 7个职能部门。

人员结构:

1982年全院职工人数1252人,其中科技人员592人,行政人员151人,工人509人。

主要职能:

面向全国着重研究水利水电新兴技术,带头学科及水利水电建设中的重大关键技术问题;加强水利水电科学技术的基本理论研究;对群众在水利水电建设中的技术革新进行科学总结和提高,发展成为全国水利水电科学技术研究中心。

(四)、改革发展时段(1984.12-1994.9)

从1984年12月到1994年9月,水利水电科学研究院经历了由计划经济逐步过渡到市场经济的改革发展时段。10年来,科技人员的观念发生了深刻的变化,树立起以市场为导向,以科技为基础,注重科技成果的社会效益和经济效益的指导思想。

1984年9月,水利电力部(84)水电技字第79号文件,批准水利水电科学研究院为科技体制改革试点单位,在全院开始了由国家事业费开支变为有偿合同制和科学基金制的改革。对于科技开发型研究所,试行上交递增包干经济责任制,对内实行课题承包制,对外实行有偿合同制。社会公益型研究所,则实行科学事业费包干使用制度。职能部门实行管理和服务分开的原则,管理部门逐步建立健全定岗定员制度和岗位目标责任制,后勤服务部门推行全额承包制。1991年11月,由于水电两部分开,我院更名为:中国科学院水利部能源部 水利水电科学研究院(水利水电科学研究院文件:水科办字[1991]第018号)。

在激烈的市场竞争面前,全院发挥了科研力量雄厚,学科门类齐全的综合优势,努力开拓外向型科技合作,为了实现科工贸一体化,院里成立了北京科禹水工程技术总公司和爱德服务总公司,各所也相继成立了分公司。10年来,我院结合葛洲坝、乌江渡、安康、龙羊峡、东江、二滩、三峡、五强溪等水电站,广东和秦山核电站,陡河、湛江、分宜火电厂等国内数百项水利、水电、火电、核电工程和黄淮海平原中低产田改造等方面,提供了科技成果和技术服务,解决了生产建设中的实际问题,在取得社会效益的同时,也取得了相应的经济效益。

科技体制改革10年,全院共提出科研成果3332项,其中获国家科技进步奖39项,省部级科技进步奖191项,院级优秀成果奖730项。

主管单位:中国科学院、水利部、能源部。

院领导:

1、1984年12月至1987年2月

1984年12月水利电力部(84)水电党字第177号文件,任命张泽祯为院长、党组书记,娄溥礼为副院长、党组副书记,陈祖煜、沈崇刚、杨德晔、陈炳新为副院长、党组成员。1985年12月,娄溥礼调出水利水电科学研究院,水利电力部(85)水电干字第232号文件,任命张启舜、许可达为副院长。

2、1987年3月至1990年2月

1987年3月,杨德晔为院长,陈炳新为副院长、党委书记,陈祖煜、张启舜、许可达为副院长(水利水电科学研究院文件[87]水研办字第008号)。

1989年5月,水利部、能源部水人劳(1989)34号文件,免去陈祖煜副院长职务。

3、1990年3月至1993年8月

1990年3月,水利部、能源部水人劳(1990)20号文件,任命林秉南为名誉院长,陈炳新为院长,许可达、张启舜、霍永基、郑连第为副院长。

1990年10月,水利部、能源部水党(1990)23号党组文件,任命华凤仙为党委书记,陈炳新、李佩祥为党委副书记。1991年12月郑连第调出水利水电科学研究院,1992年2月,水利部、能源部水人劳(1992)14号文件,任命张贵堂为副院长。

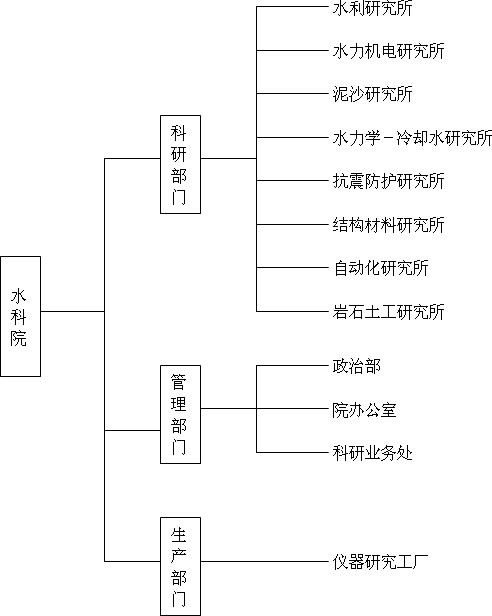

组织机构:

1984年组织机构见图3。在原有机构的基础上,于1985年6月成立了水利水电技术开发中心。1986年7月模型厂划归水科院领导和管理。1987年成立了仪器研究所。1989年8月成立了国际合作办公室。1991年4月成立了财务处和科研计划管理处。1991年12月成立了保卫处。1992年6月成立了灾害与环境研究中心。1992年10月成立了北京科禹水工程技术总公司。1993年成立了爱德服务总公司。1994年5月成立工程设计研究院。截止到1994年8月,水利水电科学研究院设有17个研究所(室、中心),15个职能处,2个工厂,2个总公司。

人员结构:

1986年底全院职工总数为1788人,其中科研人员998人,管理人员223人,后勤服务人员255人,生产人员312人。

主要职能:

承担水资源的开发和利用,农田建设中的水利工程技术措施,河流与水库泥沙问题,高坝水力学问题,水利水电环境问题,高坝结构和新型建筑材料,大型水利水电工程基础和岩石土工问题,抗震爆破工程,大型水轮机及水泵,水电厂自动化和水情测报自动化系统等任务。

二、中国水利水电科学研究院时期(1994.9-2000.12)

从1994年9月到2000年12月,水利水电科学研究院经历了结构调整、扩展新领域的中国水利水电科学研究院时期。水利水电科学研究院在国内和国际上的地位日益提高,1994年9月,国家科委国科发计字[1994]201号文件,批准水利水电科学研究院更名为中国水利水电科学研究院。

随着科技体制改革的深入进行,淡化取消了课题承包制,变成以研究室为基本核算单位,加强各研究所的经济调控能力,大中型项目实行首席专家负责制,重点项目实行所(中心)联合攻关,优势互补,建立起开放、流动、竞争、联合的运行机制。以产品开发为主的研究所,走“产品开发-生产经销”一体化的路子。以工程型为主的研究所走承包中小型工程,开辟现场测试、监测、和原型观测等业务。以公益型为主的研究所,配合流域梯级开发的前期工作,火电、核电建设中的水工工作,开展综合咨询业务,向事业型经营性转化。兼有产品开发和工程服务的综合型研究所,努力扩大信息渠道,加强内联外合,增强参与市场竞争的能力。管理部门则实施“减人增效,竞争上岗”。后勤服务部门则向社会化管理过渡。

6年来,中国水利水电科学研究院逐步调整过时的研究领域,开辟了工程设计、工程监理、工程安全自动化监测、工程安全鉴定、中小水电站的技术改造和增容扩容、高新技术在水情测报和电站自动化管理中的应用等新领域。拓展了国际合作项目和科技产品的出口创汇业务,与联合国开发署、教科文组织、亚洲开发银行、欧共体、日本、德国、法国、美国、英国、伊朗、马来西亚、印尼、苏丹、南韩等国家和国际组织建立了国际合作关系。加强了科技成果的推广应用和生产力转化工作,1997年全院新增合同额突破亿元大关,并呈逐年递增趋势。

科技部和水利部已确定中国水利水电科学研究院为2000年科技体制改革试点单位,新一轮的转制改革正在酝酿之中。

主管单位:水利部、电力工业部。

院领导:

1、1993年8月至1999年3月

1993年8月,水利部、电力工业部水任(1993)55号,任命梁瑞驹为院长,高季章、董哲仁为副院长,明确我院的领导体制为院长负责制。连任副院长为许可达、张启舜、张贵堂。1995年10月,水利部、电力工业部部任(1995)63号文件,任命端润生为副院长,免去许可达副院长职务。1996年5月,水利部部任(1996)24号文件,免去董哲仁副院长职务。1996年5月,水利部人干(1996)47号文件,决定将梁瑞驹的任职时间延长至1997年底。1997年11月,水利部部任(1997)46号文件,任命孔昭年、匡尚富为副院长,免去张启舜、张贵堂副院长职务。

1993年8月水利部、电力工业部水党(1993)32号党组文件,任命梁瑞驹为党委书记。李佩祥为副书记。1994年2月,中共水利部直属机关委员会机党(1994)4号文件,任命张贵堂为党委副书记,免去李佩祥党委副书记职务。1997年11月,中共水利部党组部党任(1997)28号文件,任命陈祥建为党委副书记,免去张贵堂党委副书记职务。

2、1999年3月始

1999年3月,水利部部任(1999)13号文件,任命高季章为院长,贾金生为副院长,免去梁瑞驹院长职务,端润生副院长职务。连任副院长为孔昭年、匡尚富。

1999年3月,中共水利部部任(1999)5号党组文件,任命高季章为党委书记,陈祥建为纪律检查委员会书记(兼)。陈祥建连任党委副书记。

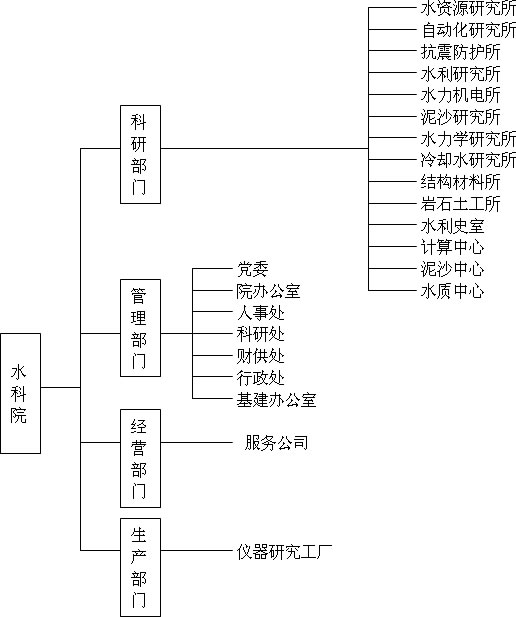

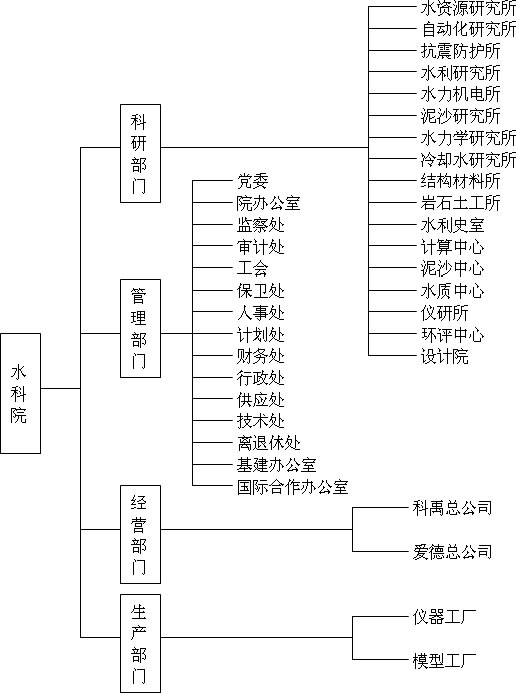

组织机构:

1994年组织机构见图4。1995年6月计算中心并入自动化所。1995年7月撤销行政处和供应处成立国有资产管理处。1996年8月岩土所的监测室与仪器研究所合并成立工程安全监测中心,同时撤销仪器研究所。1997年1月抗震防护所更名为工程抗震研究中心。1997年8月水利部遥感技术应用中心成建制划归中国水利水电科学研究院。1997年12月水利部水质试验研究中心更名为水利部水环境监测评价研究中心。1998年1月成立了信息网络中心。1998年4月组建了南院综合管理小区和北院综合管理小区。1999年12月国际合作办公室与计划处合并成立国际合作与科研计划处(简称国科处),财务处与国有资产管理处合并成立财务资产管理处(简称财资处)。

截止到2000年12月中国水利水电科学研究院设有17个专业技术部门:水资源所、水利所、泥沙所、水力学所、结构材料所、岩土工程所、水力机电所、自动化所、冷却水所、水利史室、工程抗震研究中心、遥感技术应用中心、工程安全监测中心、水环境评价研究中心、信息网络中心、工程设计院、国际泥沙中心。7个管理部门:党委办公室、院办公室、人事处、国科处、财资处、监审处、离退休职工处。2个经营部门:北京中水科工程总公司、爱德服务总公司。2000年组织机构见图5。

人员结构:

截止到2000年12月,全院职工总数为1100人,其中具有正高级职称的77人,副高级职称的253人,中级职称的297人,初级职称的94人,其他人员379人。

主要职能:

通过学科调整,研究领域集中于关系我国经济社会持续发展的水资源、水灾害、水环境、节水灌溉等公益性研究和水利水电工程应用基础研究方面,同时加大了水电新技术的研发工作,特别是高新技术(卫星、遥感、地理信息系统、计算机网络)的应用,用信息化推动水利水电现代化。

与此同时,通过产品化、工程化、科工贸一体化和国际化四种模式,把中国水利水电科学研究院从单一的水利水电科研机构发展成为既具有高水平科技攻关能力的国家级水利水电科研中心,又具有灵活面向市场能力,横跨相关行业的从事科学研究、技术咨询、工程设计、工程监理、安全监测、安全鉴定及多种经营的具有自身科技产业的经济实体。

直属单位:

2000年4月,水利部水人教(2000)110号文件,批准水利部牧区水利科学研究所、水利部电力工业部机电研究所为中国水利水电科学研究院所属单位。

中国水利水电科学研究院供稿(执笔人:殷人琦、桂力、梁淑珍、张淑英)

地址:北京市海淀区车公庄西路20号 邮政编码:100044

电子信箱:office@iwhr.com 传真:68412598

表1 历届领导人任免表(略)

图1 1958年水利水电科学研究院组织机构图

图2 1978年水利水电科学研究院组织机构图

图3 1984年水利水电科学研究院组织机构图

图4 1994年中国水利水电科学研究院组织机构图

图5 2000年中国水利水电科学研究院组织机构图