|

1933 年10 月1日,中国第一水工试验所在天津成立,这是中国第一个现代水利科研机构,是中国水利水电科学研究院的前身。1953 年1月,水利部向中央人民政府报送了一份筹建水利科学研究所的计划任务书,这标志着中国水科院的前身之一“水利部北京水利科学研究院”处于开始酝酿中,次年开始了筹建工作,1956 年7月陆续开展水利科研工作。其职工大部分来自前南京水利实验处及天津水工实验所。

1955年8月中国科学院和清华大学合作筹建了中国科学院水工研究室。1957年12月,中国科学院水工研究室与水利部北京水利科学研究院合并成立了“中国科学院、水利部水利科学研究院”。另一中国水科院的前身“电力工业部水电科学研究院”(原名“水电总局科学试验所”)于1953年筹建,1955年初正式开展试验工作。1958年6月,电力工业部水电科学研究院与中国科学院、水利部水利科学研究院正式合并,于1959 年6 月更名为中国科学院、水利电力部水利水电科学研究院。

特殊的历史时期,水科院经历了10年离散时期,1978年4月水利水电科学研究院恢复重建,1994年9月,水利水电科学研究院更名为中国水利水电科学研究院 |

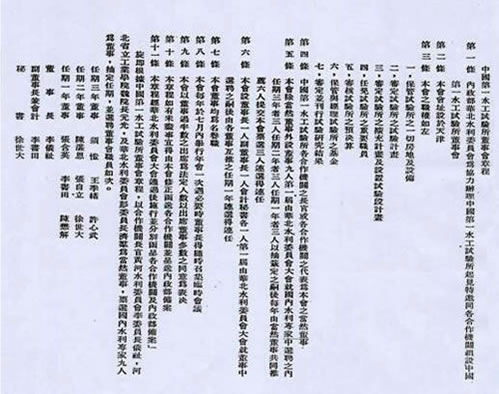

1933 年9 月,中国第一水工试验所(中国水科院前身)董事会成立,李仪祉先生任董事长

中国第一水工试验所董事会章程

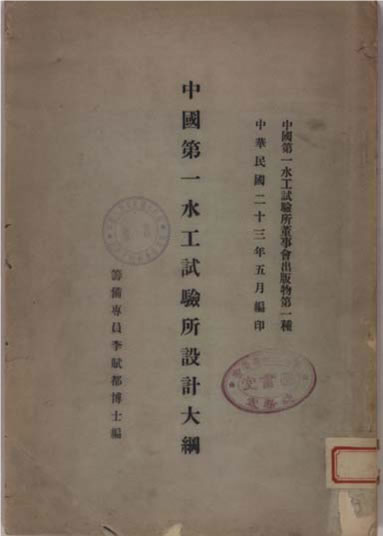

| 中国第一水工试验所设计大纲1934 年5 月编制,1935 年11 月12 日举行放水典礼,嗣后历经七十余年曲折历程,发展为当今国内学科门类最齐全的水利水电科学研究院。 |

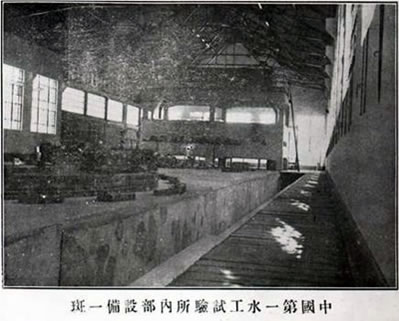

第一水工试验所完工后的试验厅全景

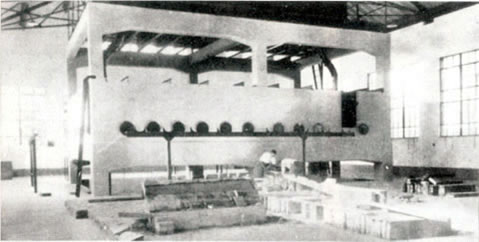

水工试验所的主体设施

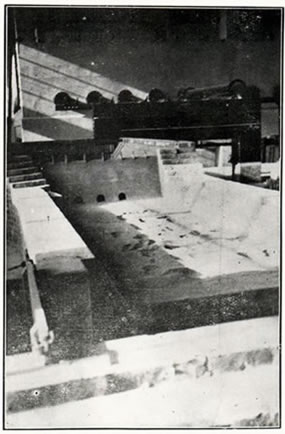

中国第一个水工模型:1934 年永定河官厅拦洪坝试验模型

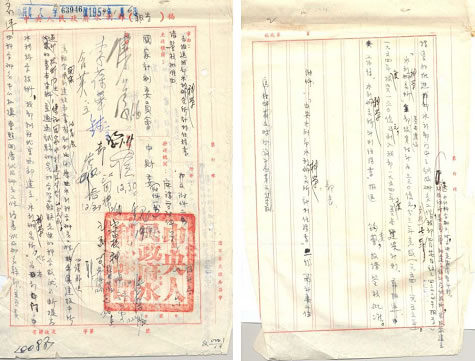

1953 年1 月水利部报送中央人民政府的筹建水利科学研究所计划任务书原件

1954 年南京水利实验处第一届水工试验学习班结业合影(后右3为陈椿庭)

1957 年中科院水工室、北京水利科学研究院合并的报告

| 1955 年秋水电总局科学实验室(组建前来院工作的水电总局部分职工)左1 徐国藩,左4 陈炳新,后排左4 许玉林,后排右1 朱培林 |

1957 年秋第一水工所部分职工合影

1958 年合并定名后的水利科学研究院颁发印章批文

1958 年6 月11 日启用水利科学研究院新印章通知

1964 年院技术处同志合影

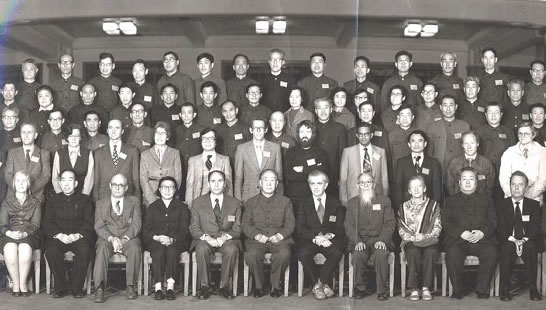

| 1978年改革开放初期,党中央十分重视发展科技工作,国家召开了全国科技大会,在大会期间评出了一批先进科技工作者。水利电力部也评出了一批先进科技工作者。该照片是当时的院领导鲁平、于忠、田孝忠、沈崇刚、陈椿庭等与先进生产者合影。先进生产者有陈厚群、陈惠泉、李桂芬、刘玉明、张启舜等同志。 |

1984 年7 月21 日国际泥沙研究培训中心成立揭幕式

1980 年3 月薄一波副总理接见出席第一次国际河流泥沙国际学术讨论会的代表

1985 年泥沙中心第一届顾问委员会第一次会议

| 1993 年1 月汪闻韶在茅以升科学教育基金颁奖会上接受1993 年茅以升土力学及基础工程大奖时与卢嘉锡、雷洁琼、吴介平等领导人亲切握手 |

1996 年汪闻韶代表中国振动工程学会土动力学专业委员会向俄罗斯建筑研究院伊利乔夫授予外席委员聘书

|

新中国成立以后,为适应我国水利事业发展的需要,水利部于1955年着手筹建水利部水利科学研究院。作为该院主要机构之一的泥沙研究所于1956年正式成立,人员主要来自原南京水利实验处、原黄河规划委员会、水利部有关司局、水利部天津水利科学研究所等单位。由方宗岱、孙子文任副所长。右图为1956年泥沙所部分同志与越南同志在原水科院礼堂(已拆)门前合影。

1958年,中国科学院水工研究室、电力部水电科学研究院与水利部水利科学研究院合并,成立中国科学院水利电力部水利水电科学研究院,中国科学院水工室泥沙组与水利科学研究院泥沙所合并,泥沙研究所改名为河渠研究所,左图为当时合影,先后有方宗岱、孙子文、钱宁、丁联臻任副所长。

1956年河渠所刚成立,就成立了永定河河道测验站,进行永定河下游河道观测,为研究工作提供了大量的宝贵资料。永定河演变特性及河道整治研究项目(1956年-1959年)取得了丰富的成果,专著《官厅水库建成后永定河下游的河道演变》及《植树工程在永定河政治中的应用》均出版成单行本,向国庆10周年献礼,永定河的研究和治理,也成为宽浅游荡性河道整治的样本。

1956年,正值黄河下游引黄灌区开展时期,河渠所开展无坝引水、导流屏装置以及人民胜利渠泥沙问题的调查研究。1958-1960年,进行了黄河位山枢纽建成后枢纽及灌区泥沙问题的观测研究,取得了不少观测资料和研究成果。 |

1958年进行水文测验

1958年在山东安装导流浮箱

1959年国庆,钱宁同志带领郑州工作组部分人员查勘永定河

1959年河渠研究所一组在位山枢纽模型结束后同工程局领导、工程人员合影

1958年我院苏联专家在现场考察工作

1959年孙子文副所长与下放的八位同志合影

1960年4月水科院举办动大会,河渠所获团体总分第一名,男子百米接力第一名

|

1956年,北京科学研究院水利土壤改良研究所成立,人员来自水利部灌溉总局、留学回国人员和应届大、中专毕业生,编制近90人。

1959年,由于水利部与电力部合并,灌溉总局划归农业部,全所科研骨干力量一分为二:一半人员归属到中国农业科学院,迁到河南省新乡市组建农田灌溉研究所;另一半留下,改名为水利水电科学研究院灌溉研究所。

1961年,灌溉研究所更名为水利研究所,设有5个研究组和一个水工试验厅。

1966年文化大革命期间,水利研究所被解散,科研人员下放到各省。

1978年,水利研究所在北京恢复。先后承担了从“六五”至“九五”国家科技攻关项目、“十五”期间“863”项目、“十一五”期间“863”项目和国家科技支撑项目以及大量的省、部级科研项目,并积极开展国际科技合作研究,逐步树立了水利研究所在行业内的地位。

1984年,水利电力部下属的水质研究中心成立,挂靠在水利所。1988年,水质研究中心独立运行。

1999年,国家科技部批准以水利研究所为依托组建国家节水灌溉北京工程技术研究中心。2002年通过科技部验收,水利研究所与国家节水灌溉工程技术研究中心(北京)并行运作。

照片说明

1959年水利所党员合影留念。(此后一半人员留院,另一半人员去农田灌溉研究所)

1959年水利所部分职工游颐和园。(此后部分同志去农田灌溉研究所)

1959年张子林院长与水利所部分职工合影。(此后部分同志去农田灌溉研究所)

水利研究所获得“五好”竞赛优胜团支部合影留念

1959年水利所邸殿标所长与粟宋嵩副所长合影留念。(此后粟宋嵩副所长带领部分人员赴新乡组建农田灌溉研究所)

1958年前苏联专家齐恰索夫与水利所职工同游颐和园合影留念。(此后苏联专家撤离中国)

|

水力学研究所是中国水利水电科学研究院最早建立的研究所之一。水力学研究所的历史可以追溯到50年代初期,正式成立是从1958年水利水电科学研究院组建算起,至今已经走过了近半个世纪的历程,历经几代科研人员的艰苦创业,努力开拓,不断发展,正在步入辉煌。以下这些老照片,从一个侧面反映了水力学研究所的发展历程。

1957年秋,水科院组建以前原水工所部分职工合影

1958年水工所正式成立以后部分职工合影

1958年苏联专家在水工所同志的陪同下到三门峡水电站工地参观

1959年部分职工在水工试验一厅外合影

1958年水利部、电力部合并,水利水电科学研究院正式组建。1959年初水工所职工人数达到130人,?划分为6个业专组,?1960年以后调整为4个专业组,技术人员保持在80人左右。当时在陈椿庭所长与党支部的领导下,组织了一支理论联系实际、原型与模型相结合、能吃苦耐劳的雄厚技术力量,成为在国内外有相当知名度的研究所之一。

80年代的露天水工试验场

水力学所在1976年前建有两座水工试验室及一座露天试验场,1976年建设了水工试验三厅。实验室仪器先进,设备齐全,建有真空箱(减压箱)、循环水洞和变坡急流陡槽、波浪槽、风波槽、高压水箱、冷却水恒温试验槽、以及其它冷却试验设备等,成为我国高速水流研究的中心。

1959年参加全国水工学习班各单位同志的合影

水力学所向来十分重视培养人才,从50年代初到80年代多次承办全国性水工试验研究班,为兄弟单位培训了大批的水工试验研究?人才。我所还很重视参与社会活动,中国水利学会水力学专业委员会及中国水力发电工程学会水工水力学专业委员会,均于80年代先后成立,其秘书处挂靠在水力学所,我所历任所长都承担两个专业委员会的领导工作。两个专业委员会积极开展学术活动,在交流工作经验、提高科技水平、进一步促进水工试验研究工作为工程建设服务方面,发挥了推动作用。

参加1960年院第一届田径运动会的女运动员们

水力学所部分职工在玉渊潭合影

1962年秋,所工会组织职工游览香山

水工所三组参观军事博物馆后的合影

水力学所十分重视职工的文化体育活动,经常开展各种有益的群众文体活动,积极组队参加院里的文体比赛,多次获得优异成绩。

以上两照片是部分职工于1967年下放前在一厅前合影

“文革”期间,水利水电科学研究院解散,科研人员下放,机构撤销,水工研究所试验厅遭严重破坏。1978年中国水科院恢复重建,部分试验室才逐步恢复使用。

1985年冷却水研究所职工合影

1983年元旦水力学所部分职工在露天试验场留影

1985年水力学所全体职工合影

1978年中国水利水电科学研究院恢复重建,原水工研究所更名为水力学研究所,同时为了适应业务需要,冷却水研究人员分出去另成立了冷却水研究所。 |

|

中国第一次参加国际大坝会议(李桂芬)

三十四年前,受国际大坝委员会主席托兰先生的邀请,我国于1973年6月首次参加了国际大坝委员会在西班牙马德里召开的第11届大会。这是我国水利水电部门第一次介入国际学术活动,具有非常重要的历史意义。

为参加这次会议,当年我国正式成立了中国大坝国家委员会,同时水电部外事司组织有关人员,总结编写新中国成立以来的大坝建设成就以及我国建坝中处于世界领先地位的新技术。由于当时水科院尚未恢复,人员分散在各工地,因此,以水电部的名义抽调了下放的科技人员13名,在水调所陈椿庭和情报所沈崇刚两位老专家的带领下,组织编写了《中国水利事业发展中的坝工建设》和《新丰江水库的诱发地震问题》两篇文章。并选派了清华大学的张光斗、张楚汉,原水科院的陈椿庭、刘令瑶、情报所的沈崇刚、水电四局的李桂芬(女),中科院地质所的王思敬,和华东设计院的郭瑞璋等8人代表团,由北京出发,经上海、仰光、卡拉奇、沙迦、雅典、巴黎等城市,奔波了27个多小时,到达了西班牙马德里。由于当时我国与西班牙尚未建交,代表团特别集中到位于巴黎的中国驻法国大使馆,接受了曾涛大使的嘱托和对西班牙情况的介绍。最主要的是要求我们注意安全,在会议期间不能出现两个中国的问题。

1973年还处于“四人帮”横行时期,不少工作还受到许多限制,例如:由于多年动乱,生产工作停顿,收集资料困难;由于当时与苏联关系紧张,我国代表到国外不许讲俄文,不能和俄国人说话;一般女同志不能出国,出国后不能穿花衣服,不能穿裙子等等。会议期间,代表团成员严格遵守国家的规定。因为代表们大都是学习俄文的,两篇文章就由英语较好的张光斗教授在会上宣读,会上遇见了熟悉的苏联同学和同事都不与他们讲话或握手。虽然是第一次参加大坝会议,我国代表团受到的接待却非常热情友好,我们被安排在会场的前排中间位置就座。会上当我们宣布我国已建成的大坝有12500座时,全场长时间热烈鼓掌,因为这个建坝数字,几乎相当于当时全世界建大坝的总数。我们还介绍了我国建坝的悠久历史,例如:都江堰、郑国渠、灵渠等古代工程,引起了会议代表们的注意。此外,当代表们知道我国有一位女专家出席会议时,都感到十分惊讶和表示尊敬,因为这是有史以来,参加国际大坝会议的第一位女学者。会议休息期间代表们都前来问长问短,不少国家表示回去一定也要培养女专家,英国、加拿大、冰岛等多个国家的大坝委员会主席,为此专门找我们了解情况。大会宴会期间,组织者还专门安排我国的女专家在大会秘书长和国际水利学协会(IAHR)秘书长的中间就座,参观期间每到一处,都事先送上鲜花等等。我们也借此机会宣传了我国妇女解放,男女平等的政策,宣传了我国有一大批建坝女专家,充分显示了我国制度的优越性。代表团圆满完成了任务,回国前,中国驻法国大使曾涛同志再次接见了代表团成员,并充分肯定了大家的成绩。

当年,我国还正式申请加入国际大坝委员会。在以西班牙大坝委员会为首的各国委员会的热情支持下,1974年在ICOLD第42届执行会议上,国际大坝委员会正式接受了我国为第70个成员国。此后至今,我国在大坝会议中活动积极,成绩显著,一大批中国专家在该组织中担任了重要职务,并于2000年成功承办了第22 届国际大坝会议。

中国代表团合影(1973年6月)

中国代表团部分成员参观工程(1973年6月)

代表团部分成员在会场前合影(1973年6月)

中国代表团与外国友人在一起(1973年6月)

中国代表团参观工地与工人在一起(1973年6月)

代表团成员参观灌区高渡槽(1973年6月)

部分代表团成员在法国卢浮宫前(1973年6月)

部分成员在中国驻法国大使官邸(1973年6月)

休会期间外国友人询问中国女科技人员的情况(1973年6月)

宴会期间李桂芬被安排在会议领导与IAHR秘书长中间就座(1973年6月) |

|

我院老年门球队

我院老年门球队成立于1985年。当时老年文体活动比较单调,活动项目也很少,适逢北京以至全国门球引进并日益兴旺的大环境,我院的老年门球队便应运而生了。当时队员不足10名,基本为离休老干部,老院长田孝忠任队长,原老干部处副处长晁敏做教练,经过短期培训后,便组队参加了1987年在内蒙举办的水利电力部首届老干部门球邀请赛,并取得了第二名的好成绩。1991年,门球队又吸收了部分退休干部,并组队参加了水利部在山西太原举办的第二届门球邀请赛,获得了第十一名。此后又多次参加部系统、中央国家机关、街道等举办的门球赛,并都取得了较好的成绩。

近几年,在院领导重视、关心、支持下,我院各项老年文体活动开展得更加丰富多彩,门球队也进行了重新组建,吸收新生力量,加强技术培训,增强了整体实力,在市、区级大赛中多次捧得奖杯,受到了市、区门球协会的表彰。

1987年在内蒙举办的水利电力部首届老干部门球邀请赛  1991年,组队参加在山西太原举办的水利部第二届门球邀请赛,获得第十一名。  1994年,代表水利部参加人事部举办的第二届国家机关“长寿杯门球锦标赛,获得第七名。  1997年,组队参加了在湖南长沙举办的水利部第三届门球邀请赛,获得第六名。  2002年组从参加水利部直属机关及在京单位门球邀请赛,获得了第一名。  2007年3月参加中国门球冠军赛北京分赛区海淀选拨赛,获得第五名 | | |