朱耀泉

1998年长江和嫩江松花江遭遇了历史上水位最高、范围最大、历时最长的特大洪涝灾害。在党中央、国务院的直接领导下,广大军民团结奋战、殊死搏斗,取得了抗洪斗争伟大胜利。经过这场波澜壮阔的抗洪斗争,水利建设成为全党和全国人民最为关注的一个问题。广大科技人员特别是水利科技工作者,都在认真思考如何在减灾重建这场声势浩大的活动中使科学技术更好地发挥“第一生产力”的作用。

98洪水发生后,全院领导、科技人员积极行动起来,尽职尽责,忘我工作。1998年9月,首先编写了包括土工膜防渗技术、新型水下不分散混凝土、水工建筑物止水材料、小型水库死库复活技术、土坝渗漏探测仪、橡胶坝技术、混凝土渠系建筑物修补技术、农村饮水水质监测技术等20项江河堤防抢险实用技术。组织专家出版了“1998长江大洪水专刊”。10月,时任院长梁瑞驹率先遣队,先后赴湖南长沙、江西南昌、内蒙古自治区呼和浩特、河北石家庄,分别与湖南、江西、内蒙古、河北水利厅有关领导座谈,就四省区灾后重建的技术援助问题进行了商讨。并派科技人员前往四川6县灾区和金马河(岷江上中游)、吉林镇赉、黑龙江肇源、齐齐哈尔、大庆、哈尔滨,湖北宜昌、荆州、黄石、武汉开展实地调查,搜集了有关水灾灾害损失的资料。全面开展了洪涝灾害和险工调查工作, 1999年3月组织专家出版“1998中国大洪水专刊”, 1999年6月7日向国家防汛抗旱总指挥部办公室提出关于对1999年黄河下游防汛度汛及协助防办承担汛期灾情监测工作的若干建议。

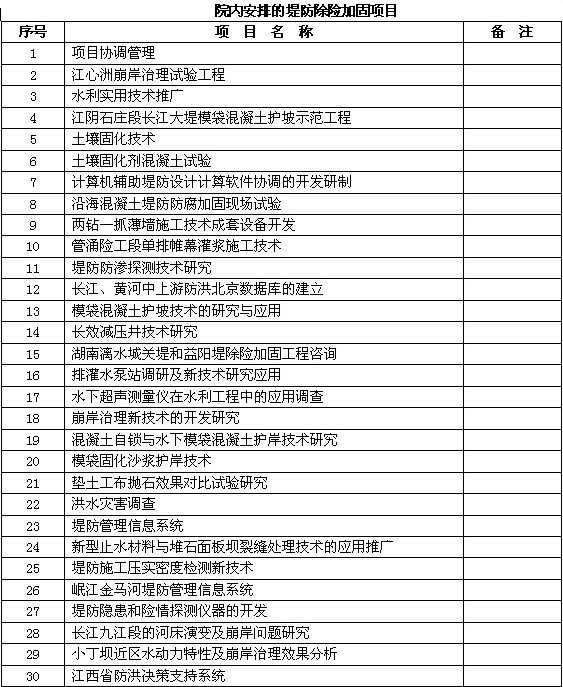

根据第一阶段调研和湖南省、江西省水利的需求,院领导高院长、贾院长多次率队,赴湖南岳阳麻塘垸、益阳烂泥湖垸、长沙望城县、常德市澧县澧阳垸,和江西九江、上饶等地查勘工程现场,分别与各市县水电局的同志交流抗洪和工程技术问题,落实灾后重建项目。为保证项目的落实完成,院先后安排了近30个项目的研究工作(见附表),进行了大量的科研、设计、施工工作。

98大洪水与减灾重建中积极、及时做好技术支撑工作是院工作的头等大事,院领导亲自动手写文章,院士、专家发表观点,分别于1998年10月和1999年3月,组织出版了“1998长江大洪水专刊”和“1998中国大洪水专刊”两大专刊,专刊由院各专业专家,从历史、国内外、雨情、水情、防洪抢险技术、河湖关系、流域防洪规划、调度与管理、人类活动对防洪能力的影响等方面对98洪水进行分析,提出了意见和建议,提供技术支持,供领导决策。如周魁一教授等从历史和国外的防洪方略、经验教训等提出了应在工程防洪的同时,积极开展社会化综合减灾的新途径,不以战胜洪水为目的,而以尽可能少的投入,取得尽可能大的防洪效益为最终目标的观点。此观点对我国的防洪方略产生了重大影响。

为及时总结堤防加固的经验、教训,推广先进实用技术,在部主管司局的领导下,院组织全国设计、科研、施工单位,于1999年12月召开了全国堤防加固技术研讨会,参加单位50多个,收集论文180余篇,研讨内容有堤防工程的规划设计与管理、堤防防渗加固和地基处理技术、堤防隐患探测技术、堤防工程中新技术和新材料的应用、崩岸治理和护坡技术、堤防施工设备等方面,全面反映了我国堤防建设中取得的丰硕成果,编辑和出版了《堤防加固技术研讨会》论文集上、下册。会议受到了与会者和领导的高度好评。

院在98大洪水与减灾重建中,不仅在技术上做好科技支撑工作,同时积极组织力量,投身到防洪减灾重建中,实施工程示范,将高新技术应用于抢险实践中去,充分表现了院科技人员的高度的热情和责任心。江心洲崩岸治理试验示范工程是我院在灾后重建中的核心和代表性项目,也是投入力量最多的项目,在此作一简单的介绍。98洪水以后,经过现场考察和专家论证,选定长江九江河段的江心洲洲头北侧崩岸严重的岸坡(桩号15+500~16+500),进行崩岸治理技术开发的工程试验。该项目采用试验和工程任务相结合的方式,实施总价承包,我院为责任单位,负责试验方案设计和施工组织实施。工程于1999年12月正式开工,2000年5月完工,并于2000年9月通过江西省长江干流江岸堤防加固整治建设指挥部组织的完工验收,2001年3月通过水利部国科司组织的成果验收。

工程分水上、水位变动区和水下三个分区。水上部分采用钢筋混凝土框架中填砌预制块垫土工布(含部分现浇混凝土面板)或模袋混凝土护坡。水位变动区采用模袋混凝土护岸 (包括560m2的模袋固化沙浆)。水下部分采用框格型充沙模袋及充沙管袋压脚。上游有130m以及下游20m选用了垫土工布抛石措施。本项目创造了拖拉铺排、复合土工布软体排上抛石、采用充沙管袋垫坡、压脚和治理窝崩等施工新工艺,开发了框格型充沙模袋、复合土工布软体排等新产品,取得了成功的经验。经过多个汛期和水位升降的考验和仪器监测,试验段内岸坡稳定。近岸水流平稳,试验工程取得了成功,获得了三项实用新型专利和一项新技术发明专利。

水上部分钢筋混凝土框架内嵌混凝土预制块及模袋混凝土,可以防水流冲刷,水下部分框格型充沙模袋软体排可以适应河床地形变化护底,充沙管袋压坡脚可以增加岸坡的稳定,水上及水下两部分护岸结构物相互依托相互固定,是一套全新的设计构思与施工工艺。利用充沙管袋治理窝崩,功效高,抗冲刷,而且沙袋变形协调能力可适应复杂的地形变化,是良好的抢险措施。抛石下铺垫土工布,解决了长期以来困扰抛石施工的难题,大大提高了功效,使得实际抛石量与设计工程量基本吻合。复合型护岸技术是复合型软体排与钢筋混凝土框架内嵌混凝土预制块构成了治理崩岸的完整体系。本工程在国内首次解决了在水深流急的条件下铺设土工布的难题。开发了垫土工布抛石的护岸技术,提高了抛石护岸的整体稳定性,使这一较好的水下护坡措施易于推广。与其他技术比较,该工艺投资适中,有较高的推广价值。该项技术己经在江西棉船洲治理工程、芜湖市长江南岸东梁山崩岸治理工程、珠海市白蕉联围灯笼险段护岸等工程中成功应用。

在水利部国科司、计划司的领导和支持下,院长带头,认真组织、协调,在地方领导的协助下,院内10多个所、处参加了灾后重建的科研、设计、施工工作,直接投入现场的科技人员有200余人。项目在:(1)重要堤防重点险段的险情调研;(2)洪涝区堤防隐患探测技术开发及应用;(3)堤防修复技术及新材料的推广应用;(4)土工合成材料在堤防中的应用;(5)堤防排水技术的推广应用;(6)省级防洪决策支持系统的研制;(7)江心洲崩岸治理试验示范工程;(8)堤防管理信息系统等方面进行了堤防研究与示范工作,取得了重要成果。发挥了大院大所的作用,提高了堤防建设中的新技术含量和建设水平,推动了洪水灾害的管理与研究。

附表

(此文写于二○○八年八月,编辑:殷人琦)