采访时间:2008年8月15日

采访地点:水科院A栋楼党委办公室

采访人:殷人琦

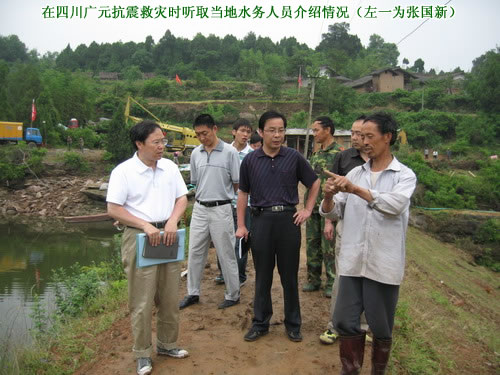

被采访人:张国新、彭静

殷人琦:2008年的10月,水科院将迎来50周年华诞。50年来,水科院在风雨中走过,与水科院一同走过的,还有一代又一代为水科院及中国水利事业做出杰出贡献的科技英才。作为其中的佼佼者,请你们回顾一下留学归国后在水科院工作的情况。

彭静:我是1998年回到国内,来到水科院工作。我的工作经历大致有两个阶段。一是开始5年在水力学所和水环境所工作,也负责了几个比较大的项目的完成。二是后来因为工作需要,又到科研计划处从事科研管理工作,现在是在新成立的国际合作处主持工作。在所里工作的时候,我感觉一方面水科院的起点很高,在国内水利科研方面有很强的优势,另一方面是国内水利需求也是有一个很宽广的舞台。我们在完成项目的时候也是针对国家水利发展的需求来进行,感觉很有意义。再就是水科院在团队协作方面也是具有良好的传统。当时回到水科院的时候我们有一个口号叫做“同甘同苦”,因为在做项目的过程中是很辛苦的,经常要加班加点,但是大家一起努力,也感觉到更有干劲,其乐无穷。后来我来到了管理岗位,在这几年的工作中,也真正体会到了什么叫管理出效益,工作也逐渐得心应手,总结出了一些工作的经验和心得。

张国新:我在出国之前一直是在清华大学工作,回国后来到水科院。应该说在出国之前对水科院就有所了解。来到水科院之后,我感觉水科院的环境对于进行工程研究是十分有帮助的,从基础设施、工作环境等各个方面相对于高校来说都是有优势的。很幸运的是,我一开始就在水科院结构材料所这个很高的平台开展工作,在朱伯芳院士的指导下,在一个高素质的团队中得到锻炼。在朱院士身边工作这些年,我感觉收获很大。朱院士在水工结构方面可以说是一个开拓者,能够在他身边工作,聆听他的教诲,学习他在科研方面的良好作风,我感觉非常幸运。朱院士经常对我们讲,做科研要有“三勤”:勤于思考,勤于工作,勤于学习。朱院士也是身体力行,八十高龄的他每天很早就到办公室,辛勤地工作。我们所的一多半科研成果都是在他的指导下取得的。另外一个方面是良好的团队合作风气。结构材料所具有良好的学风,有非常好的团队合作意识。近年来在一些大的项目中取得了一些成绩,也得益于我们相互协作配合的团队精神。

殷人琦:你们都是清华大学水利系毕业的高材生,又都曾经在日本留学,能否谈谈这些求学的经历给你们从事水利科技工作有什么样的帮助?

彭静:在清华大学就读的时候,学校对我们有两个要求,一是要有严谨的学风,二是要积极参加社会活动。我觉得这两个方面的锻炼对于成才有非常大的作用。在日本留学期间,我的收获也很大,总体说来有三个方面,一是在我的专业也就是水环境和流域管理这方面,学习到了先进的技术和理念;二是我感受很深的,日本在管理方面高度的重视,做事之前都要策划周到,有条不紊地进行。三是日本人在做事方面的认真态度。无论大事小事,都非常认真地去做。这些对我后来的学习和工作有很大的影响。

张国新:在日本的那段时间,经济方面我们没有什么问题,但是在学习方面压力比较大,尤其是彭静,东京大学在学习方面的要求十分严格,加之我的工作比较忙,孩子每天的接送照顾都是彭静负责,因此学习的时间相对就比较紧张,另外由于语言的障碍,以及要学习很多新的东西,所以她压力比较大。毕业前一年,彭静的导师玉井信行教授问她想在什么地方工作,可以帮她推荐。彭静很坚定地回答:“回家。”并且在毕业典礼后的第二天就登上了回国的航班。我在日本工作的时候有三点感触很深,一是团队合作意识很强,二是做事的认真程度很高。三是制度规范十分严格。比如我1993年工作所在的公司每天每个人的工作都要在网上登记,一个星期结束填一个大表,按照大表进行核算。我在回国后在我们所的项目组织和管理上也不断地实践从日本学习来的先进经验和方法。

殷人琦:你们在日本留学时工作和生活条件都比较优越,那是什么原因让你们选择回到祖国工作?

彭静:其实可以说我们从来就没想过要在国外生活,本来就觉得出去是一个学习的机会,在学习接束后肯定是要回来的。而且工作生活各方面来说也更习惯国内的环境。特别是我在出国之前是在水科院工作,当时工作的环境、团队都让我感觉工作很愉快,收入也满意。

张国新:这个问题很多人都问过我,确实国外各个方面条件都要好一些,但是我觉得一个人一方面需要一个适合自己的舞台,另外还需要有成就感,这是在国外无法体会到的。特别是近年来我国水利事业发展十分迅速,作为一个水利人,如果没有身处其中的话,那是很大的一个遗憾。

殷人琦:作为从事水利事业二十年的专家,你们有什么样的心得与我院的青年科技工作者分享?对他们又有什么样的期望和建议?

彭静:我认为一是要有发自内心的对于水利事业的不懈追求,要把自身工作看成一项事业来完成。我曾经回到清华跟学生说过一句话:21世纪是水的世纪。我认为水利事业的舞台是很宽广的,机会和需求也是很多的,就需要个人树立一个远大的理想,来为完成自己的理想而奋斗。二是我觉得青年人要成才,还是需要有“三勤”。第一是要勤奋,要多做。把每一项工作都当成锻炼自己的机会;第二是要勤于思考,要多想。完成每项工作都要动脑子想,认真计划和总结;第三是要勤于总结,要多写。把自己做的事都记录下来,总结经验教训,以求进一步的提高。

张国新:我认为对于青年科技工作者来说,一是不管学历有多高,理想有多远大,都要从小事做起。对于科研来说,有高端的技术研究,也有很多具体琐碎的事情。如果不从小事做起,那么高端的研究也无从谈起。我从日本回来,在所里做的第一项工作就是套网格,不要小看这样的基础工作,能够完成好也是不容易的。二是年轻的同志一定要负责任。我们每接到一个项目,要按时完成,并且要保质保量完成,要体现我们的最高水平。这就需要团队里的每一个人负责地完成自己的工作。三是年轻人要培养自己的协作意识。协作包括项目完成中的团队配合,更包括做人和做事。

(编辑:张萌萌)