谭徐明

1931年8月,现代水利的奠基人李仪祉在中国水利工程学会第一届年会上提出设立国立中央水工试验馆的提案。1933年10月1日中国第一水工试验所在天津成立,这是中国第一个现代水利科研机构,是中国水利水电科学研究院的前身。它的成立标志着现代水利科学研究在中国落地生根。

一、水工试验——现代水利科学研究的起源

17世纪欧洲资本主义工业革命,使社会生产力获得极大的提高,规模宏大的水利工程奇迹般突然在欧洲大陆出现。经典流体力学理论已经不能支持江河治理和大型工程建设的需要。1675年,法国学者法格(L.J.Fargue,1827~1910年)为整治波尔多市(Bordeaux)的加龙河(Garonne R.),进行了最早的物理模型试验,这是水平向比例为1:100的河流动床试验,模型河岸固定,河底铺沙,没有比尺变态和时间变态。1885年,英国学者雷诺(O.Reynolds,1842~1 912年)进行了利物浦市(Liverpool)墨塞(Mersey)河口潮汐影响试验,采用了水平、垂直向比尺相差约三倍变态模型。用操纵漂浮筒产生的水位变幅模拟潮汐,以研究潮汐对河口水流的影响。1891德国德累斯顿(Dresden)工科大学教授恩格斯(Hubert Engels 1854~1945)设立了世界第一个水工试验室,在玻璃水槽内进行水工模型试验。1913年恩格斯建成规模大得多的河工试验室,在此进行了几十年的关于河道整治的试验,其中包括中国政府委托的黄河河工模型试验,至此德国已有6所水工试验室。

20世纪初的十年,是欧洲水利科学研究快速发展的时期。水工试验以其出色的应用价值获得世人重视,很快从德国传播到世界各地。欧洲各国是接受水工试验最快的国家,随后,在亚洲、美洲也有一些国家开始设立水工程研究机构和水工试验室。

20世纪20年代后期,从德国留学返国的中国学者大力呼吁设立中国水利科学研究机构。1928年9月华北水利委员会成立。

图1华北水利委员会外景(旧址仍存且已获修复,位于天津市自由道民生路交口西北角)

在德国当泽(Danzig)工业大学专修水利的李仪祉先生当选为委员长,他和委员李书田在第一次委员大会上提出筹建河工试验场的提议,获得全体委员一致通过。但是,这个提议被搁置。其间全国内政会议上,汪胡桢先生再次提出设立水工试验所以改进水利工程的提案。1932年6月至10月,应中国政府救济水灾委员会之请,恩格斯在德国开展了黄河束窄堤距模型试验,以研究明代潘季驯著名“束水攻沙”理论付诸于工程实施的可能性。这一试验推动了中国建立水工试验机构的进程。中国第一水工试验所在经历种种曲折之后终于成立了,与欧美各国水工试验室设立时间几乎同时。试验所设董事会,董事来自各流域委员会和国内最有影响的水利机构,以及当时国内著名的水利专家。李仪祉先生自任董事长,副董事长兼会计是李书田,秘书是徐世大。工作人员少且精,除所长李赋都和总务干事韩少苏从事管理外,只有工程师刘崇质和马修文等数人。

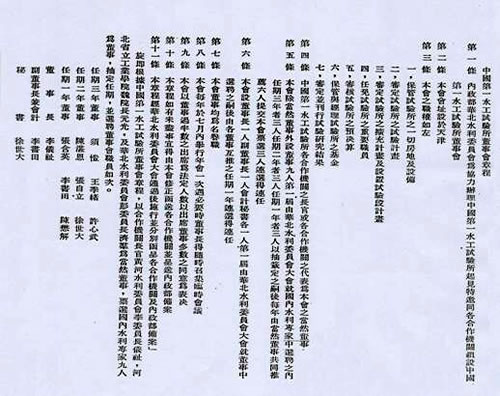

图2 中国第一水工试验所董事会章程

二、中国第一水工试验所的诞生及演变

成立于1928年的华北水利委员会,委员长李仪祉先生“以科学方法设计水利建设之新式机关”为机构的宗旨,在华北水利委员会主持的《永定河治本计划》中,提出了设立“河工试验室”的建议。李仪祉撰文指出试验与工程设计的关系:“辅助研求精当,水工设计最经济最确实之方法,专以模型试验各项水利工程计划之适宜与否,以免理想未周,实施以后,效用未如所期,工款不免有须耗之虞。”1933年10月1日中国第一水工试验所成立后,李仪祉将水工试验首先应用于永定河水利规划研究中。

中国第一水工试验所经过一年的建设终于在1935年11月完工,位于天津黄纬路河北省立工学院内。人们选择了孙中山先生诞辰纪念日11月12日举行落成典礼,同时进行官厅水库大坝消力池的第一次放水试验。中国水利工程学会会长李仪祉专程由西安赶到天津主持落成典礼。中国第一水工试验所的落成和第一放水试验是现代水利科研具有里程碑意义的事件。当时最有影响的《申报》、《晨报》等以“全国唯一设备、东亚独步”、“全国唯一水利实验机关”等标题,向社会报道了这一消息。

图3 反映中国第一水工试验所建设进程的文件

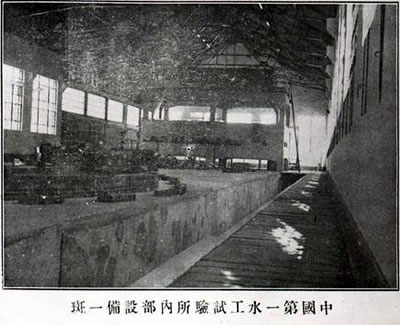

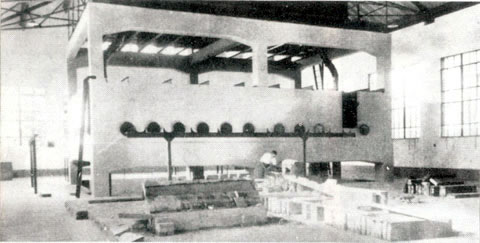

图4 第一水工试验所完工后的试验厅全景

图5 水工试验所的主体设施

中国第一水工试验所成立于内战不已,日本侵略军逼近华北的非常时期,经费拮据。但是第一水工试验室的设备投资不菲。主要试验仪器由德国购进,水泵等购自英国。在不到两年的时间里建立了河流及其他明渠流试验水槽和工程模型,可以从事有压管流试验,校正流速仪设备,以及地基土压力测量等。

1937年“七•七事变”爆发,试验所毁于日本侵略军炮火。中国第一水工试验所自落成至1937年,在1年多的时间里,在经费拮据和研究人员缺乏的条件下,所开展的水工和泥沙模型试验令人感动。下面略作归纳:

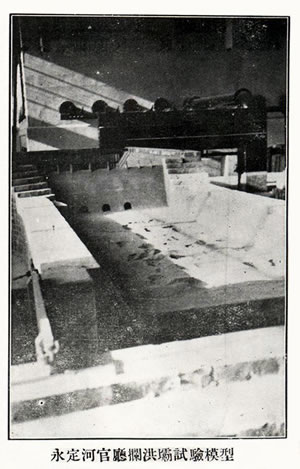

1.配合官厅重力坝的坝下底孔和隧洞泄流消能工设计方案研究进行的试验。模型比例为1:50。1935年11月22日正式放水,次年5月14日完成;

2. 黄土区河流泥沙运动的预备试验。为认知黄土区域河流水沙运动规律,黄土区河流泥沙运动试验的前期研究被列为中国第一水工试验所的重点试验课题。

因为当时不能找到极细的粉煤灰等作为模型沙,通过预备试验中,探讨用黄土作为模型沙的可能性;

3. 透水丁坝试验。这是针对黄土区域河流制导工程透水丁坝的专项试验,以确定丁坝间距及丁坝与水流的夹角;

4. 永定河卢沟桥滚水坝海漫试验;

5. 黄土渠道冲淤试验;

6. 断面模型试验和彭仲氏(Bunschu)堰口公式检验试验。

这些中国早期的水工模型试验尽管还很不成熟,但是它们距离当时世界发达国家的研究水平并不落后。

图6 中国第一个水工模型(1934年)

在日本侵略者占领天津前,中国第一水工试验所工程师刘崇质已经将仪器设备收存在英租界私宅地下室里,这批进口的试验设备幸运地被保留下来。天津沦陷后,试验所研究人员大部分南迁。抗战胜利后,原中国第一水工试验所副董事长李书田时任北洋大学工学院院长,华北水利委员会也改组为华北水利工程总局。1947年北洋大学与总局在天津大红桥西菜园子,重建水工试验所。1949年9月更名为“天津水工试验所”。1952年5月,刘崇质将所收藏的原中国第一水工试验仪器移交给天津水工试验所。这批仪器有德国制造的毕托管、测针、比压计及刻度玻璃管等。据当时天津测量仪器检验所检测,测针精度达到3‰。1955年天津水工试验所全体人员及仪器设备迁往北京。次年7月,南京水利实验处的大部分人员和试验设备亦迁至北京,两处合并为北京水利科学研究院。1957年12月,中国科学院水工试验室又并入其中。1958年水利部、电力部两部合并。同年水利与水电科学研究院合并,成立中国科学院、水利电力部所属的北京水利水电科学研究院,1994年更名为中国水利水电科学研究院。

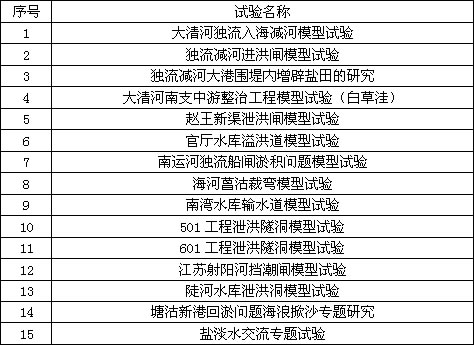

附表:天津水工试验所实验及科研成果表(1947—1954)

本文主要资料来源:

1.周魁一、程鹏举,我国水工实验的创建,水利水电科学研究院,科学研究论文集,第31集,1985-1990,水利电力出版社

2. 《中国第一水工试验所筹备经过》(1934年5月)

3. 水利水电科学研究院档案馆藏试验报告目录表

4. 天津市政府网站

(作者为水利史研究室副主任)