曹叔尤

值此中国水利水电科学研究院成立50周年之际, 作为水科院第一届研究生,特向水科院全体领导、全体老师和同事致以热烈的祝贺.

抚今追昔, 感慨万千。1978年拨乱反正,恢复研究生制度。我有幸成为水科院第一届研究生, 师从泥沙研究所杜国翰教授,1981年毕业后至1984年继续在水科院泥沙所学习和从事科学研究。在水科院的6年间,得到了杜国翰老师、李桂芬老师和泥沙所各位老师的悉心指导和帮助,从而奠定了我毕生从事泥沙研究的理论基础和工程实践知识。

一、1978年水科院招收了第一届研究生

1978年9月,我们23名水科院第一届研究生经过笔试和面试会聚北京,开始接受为期3年的研究生教育。水科院人事处设立由方学斌老师负责的研究生管理机构,负责研究生全程的具体管理事宜和学位管理。中国科技大学北京研究生院负责学籍管理和主要基础课、技术基础课程的教学安排。专业课程由清华大学开设,我们与清华大学水利系研究生同堂听课。研究生论文及相关的科学研究由水科院各位导师具体指导。

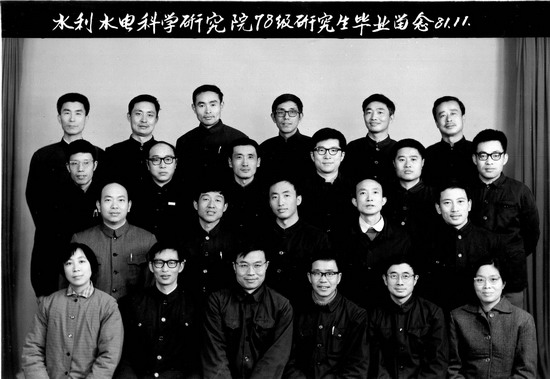

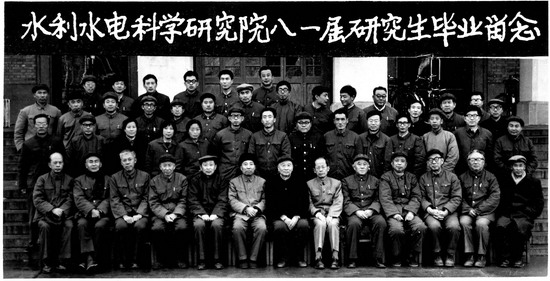

严济慈院士于1978年创办新中国第一个研究生院—中国科学技术大学研究生院,后来分为中国科学院研究生院和中国科技大学研究生院,担任院长。我们第一学年与中国科学院的研究生被一同安排在中国科技大学北京研究生院(现北京林业大学内)住宿和学习,被编为131班,董哲仁任党支部书记,孔昭年任班长,高季章任组织委员。当时百废待兴,条件艰苦,住在活动板房,冬天烧煤球,用火墙取暖。1979年寒假,曾发生火墙熄灭,卧室内结冰的情况。尽管条件十分艰苦,同学们学习热情很高。第二、三学年回到水科院作硕士论文。同学们在导师指导下选题。从研究方法来看,论文主要分为以试验为主和以数学模型为主两大类。以泥沙所为例,第一届4名研究生,其中2名以试验为主,2名以数学模型为主。经过3年的学习和科学研究,24名同学均较好地完成了学位论文,通过答辩,顺利毕业,于1981年被授予工学硕士学位。同学们兴高采烈,23名同学合影留念(照片1)?。水科院领导和研究生导师向同学们表示祝贺,留下了难忘的瞬间(照片2)。

照片1 水利水电科学研究院78级研究生毕业留念

第一排左起:沈新慧、刘振国、姚布丹、王良辰、贺益英、郑大琼

第二排左起:黄永键、印培乐、郭涛、曹叔尤、祁建华

第三排左起:高季章、庞炳东、王镭、丁方中、郭锡荣、陆吉康

第四排左起:靳国厚、董哲仁、史国成、胡惠良、陈先朴、孔昭年

照片2 水利水电科学院领导和导师与八一级毕业研究生留念

二、对水科院研究生学习的体会

水科院第一届研究生的指导老师都是国内外著名的水利水电专家,每一位导师仅招收一名研究生。导师在指导研究生过程中治学严谨, 重视实践, 十分注重基础理论、试验技能和数学模型的培养。我在水科院三年的学习过程中亲身体会到水科院研究生培养中这两大突出的特点,并使我受益终身。

(一)扎实的基础理论知识

在第一年的课程学习中,研究生在导师指导下选课。导师要求学生打好扎实的基础理论知识功底。例如,泥沙所的四名研究生,选学了谈镐生院士主讲的《流体力学》、陈希孺院士主讲的《概率论》、林群院士主讲的《数值计算方法》,以及《数学物理方程》、《随机过程》、《复变函数》、《线性代数》等数学力学课程,使研究生奠定了比较扎实的理论基础。同时还选学了钱宁院士和夏震寰教授主讲的《泥沙运动力学》,以及《水库泥沙》、《量测技术》等专业课程,奠定了开始进行科学研究的基础。同时,为了扩大知识结构,学习治学方法,还听取了李政道、钱伟长等大家的学术报告,受益匪浅。

(二)重视科学试验和数学模型

水科院研究生培养十分重视科学试验和数学模型研究。在导师指导下,泥沙所四名研究生的学位论文分别是:曹叔尤(导师杜国翰)的论文题目是《细纱淤积的朔源冲刷试验研究》;黄永键(导师范家骅)的论文题目是《河流泥沙底部交换的简易模型》;庞炳东(导师丁联臻)的论文题目是《漫滩水流的水流结构和能量损失》;王良辰(导师朱鹏程)的论文题目是《河床变形特征线解计算机算法及计算成果分析》。其中,曹叔尤和庞炳东的论文以试验为主,辅以原型资料分析和数学模型;黄永键和王良辰的论文以数学模型为主,辅以试验和原型资料分析。

杜国翰老师在指导我的研究生论文时十分强调试验研究。因此我的研究生论文是在大量的水槽试验基础上(照片3),结合原型资料,开展理论分析,最后取得研究成果。钱宁院士的专著《河床演变学》和韩其为院士的专著《水库淤积》,以及泥沙专业委员会编写的《泥沙手册》都介绍了相关的部分研究成果。

照片3 曹叔尤在进行水槽试验

三、水科院首届研究生毕业后的工作情况

我们在百废待兴的1978年进入水科院开始研究生学习,到1981年毕业。由于人才缺乏,水科院首届研究生毕业后多数留在水科院工作,少数分配到大学和省级水利水电部门工作。从1978年到现在30年来,首届研究生参与我国水利水电工程建设和大江大河开发治理,为我国水利工程与科学的发展,对国家水利水电建设和生态环境保护做出了应有的贡献,部分同学在从事水利水电科技工作的同时,还进入了各级领导岗位。例如,现任中国建筑总公司党组书记兼副总经理的郭涛,曾担任长江三峡开发总公司副总经理,为三峡工程建设做出了重要贡献;董哲仁曾担任水利部国际合作与科技司司长、水科院副院长、所长;高季章曾担任水科院院长、所长;孔昭年曾担任水科院副院长、所长;祁建华和郭锡荣曾担任所长。

最后,作为水科院的一名学生,在50年院庆之际,向导师和领导汇报我毕业后的情况,以表达对水科院、对导师和领导的衷心感谢。

我于1984年从水科院工作调动到四川大学后,一直从事山区河流泥沙研究和人才培养工作。现担任国务院三峡工程建设委员会办公室泥沙专家组成员、四川省学术和技术带头人、四川大学水电学院教授委员会主任。曾先后担任过四川大学水电学院院长、水力学与山区河流开发保护国家重点实验室主任,英国伯明翰大学客座高级研究员、香港城市大学访问教授。近年来主持完成了9项国际合作项目、15项国家和省部级科研项目、12项工程泥沙应用项目,获“钱宁泥沙科学奖”、“教育部自然科学一等奖”等省部级科技进步奖多项。主讲水力学及河流动力学专业硕、博士生课程5门,培养博士、硕士研究生及博士后20余名。独立和与合作者及研究生发表学术论文140余篇、专著两部(《河流水力几何形态学》、《植物治沙动力学》)、译著一部(《河流演变工程学》)、主编论文集《面向21世纪的泥沙研究》。曾任“第四届中德山区河流非恒定泥沙输移学术会议”和“第五届流域管理与山区河流开发保护国际学术会议”组织委员会主席。这些工作的完成和取得的成绩都得益于我在水科院期间的学习基础和工作积累。在此,衷心感谢水科院领导和导师的培养教育。我为作为水科院的一名研究生而自豪,衷心希望水科院取得更大的发展,做出更大的贡献。

(此文写于二○○八年七月, 编辑:王连祥)